ネットを張りました。ホームセンターでメーター売りしているものを購入。

ネットを張りました。ホームセンターでメーター売りしているものを購入。 売場にはツル性の植物に使えると紹介されていました。吊す場所がないので、こんな風にしちゃいました。

売場にはツル性の植物に使えると紹介されていました。吊す場所がないので、こんな風にしちゃいました。 夕方自宅に戻ると「ニガー」のツルがすでにネットに絡んでいました。

夕方自宅に戻ると「ニガー」のツルがすでにネットに絡んでいました。

日々の成長が伺えるのが嬉しいですね。

このGW期間中にスタートされる方が多いようです

この時期に緑のカーテンをスタートされる方が多いようです。

私のわかる範囲で紹介します。

http://irei.exblog.jp/tb/4531751

http://tokyomachi.exblog.jp/tb/4514852

http://blog.goo.ne.jp/green15-1958

http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/9790964

http://azukiice.exblog.jp/tb/4533953

区のHPにも様々な情報が掲載されています。

緑のカーテンプロジェクトぜひご参加下さい。

また 緑のカーテン応援団HP にも独自のブログが立ち上がっています。

現在のところ、13名、3団体がブログを立ち上げています。

*私もこれから登録します

是非こちらにもご参加下さい。

緑のカーテンは結果よりも、プロセスが大切なようです。

多くの方とともに緑のカーテンを育てて行きましょう。

*ゴーヤーやヘチマの料理情報もお願いします

自宅の緑のカーテン

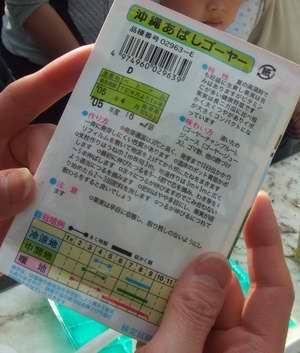

グリーンフェスタで戴きました

みどりの日

緑のカーテンコミュニティーサイトがオープン

緑のカーテン「町ぐるみで広げよう」プロジェクト

いよいよ「緑のカーテン」本年度の区の取り組みがスタートします

概要は

①4/22から「緑のカーテン」参加登録を受け付けます(4/22更新予定) *詳細は4/22の「広報いたばし」にて

*詳細は4/22の「広報いたばし」にて

個人・事業所・団体など誰でも参加できます

区外の方もOK

②「緑のカーテン」コンテストを実施します

参加登録された方が対象。10月中旬に申込を受付予定

③「緑のカーテン」講習会を実施します

6月上旬を予定

緑のカーテン実践者から直接育て方のコツを教えていただきます。

④夏期エコライフウィーク期間中に「緑のカーテン」の体験・体感を実施します

7/21~23に実施されるエコライフウィークにて実施予定

⑤冬期エコライフウィーク期間中に「緑のカーテン」表彰式を実施します

参加登録した皆さんの報告や作文・写真などを集めて

情報交換を兼ねた場とします

以上が大まかな概要です。

今年は「緑のカーテン」を実践される方も数多くいらっしゃることと思います。

まずは4/22に配布される広報いたばしをご覧下さい。

同日にHP等にもUPされる予定です。

是非多くの皆さん参加登録をお願いします

子どもたちが総理官邸へ

ゴーヤーの種を植えました

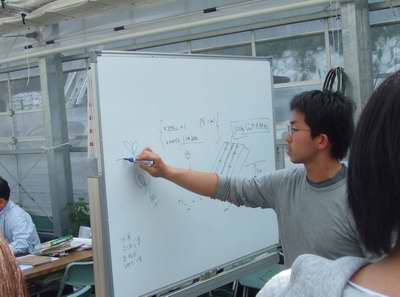

おいしい野菜塾に行って来ました。

まずはここでランチをいただきました。

その脇にあるビニールハウスへ。

以前に掲載したヘチマはここまで大きくなっていました。

これが鉢です。(というか正式な名前があったと思いますが失念しました)

あくまで苗の状態になるまでのものなので、簡易的なものです。

ちなみにこの横のラインが土を入れる深さを表しているとのこと。

ここまで土を入れて、水を縁まで入れると程良い水加減になるそうです。

それから牛フンとパーライトを混ぜたものを1cm程度そこに入れます。

パーライトを入れることで水や空気が程良く行きわたるようになるそうです。

その上に入れる培養土ですが、酸性度が高い土とのこと。

pHを計ると4近くでした。

ゴーヤーの適正なpHは中性。そこに近づけるために

蛎殻を入れます。ちょうど指で指しているのが蛎殻です。

蛎殻の特徴の一つは酸度共生。

土が酸性であると溶けだしますが、中性に近づくとほとんど溶け出さないとのこと。

つまり、程良い加減に土のpHを調整してくれるそうです。

また、比較的ゆっくり酸性度を緩和するそうです。

急に土の状態が変わってしまうと種もビックリしてしまうそうです。

また蛎殻には酸度矯正だけでなく、土の水はけなども良くするそうです。

種の胚芽について講義を受けたところ。

根と芽が同じ胚芽から出てくること。

先に出るのは根であること。

だから胚芽を下にして植えるのが良いとの話を頂きました。

土の中に入れる種の方向もあることがわかりました。

ちなみにゴーヤーは横向きでもOKとの話でした。

以上、ネットを入れた鉢に2種類の土、そして種、その上に土を入れる作業をしました。

28鉢分の種を植えました。

実はここでもう一つ課題が。

ゴーヤーの発芽の条件に土の温度があるそうです。

この写真は発芽させるために床暖房機能がある床とのこと。

*触ってみると他の部分との温度差を感じます。

ちなみにゴーヤーは28度くらいが良いそうです。(ヘチマは25度)

以上、ゴーヤーの種を植える作業をまとめてみました。