心温まる、そして生きることを考えさせられる映画でした。

大泉さんの焼くパン とても美味しそうでした

日々心動かされたことを記していきます

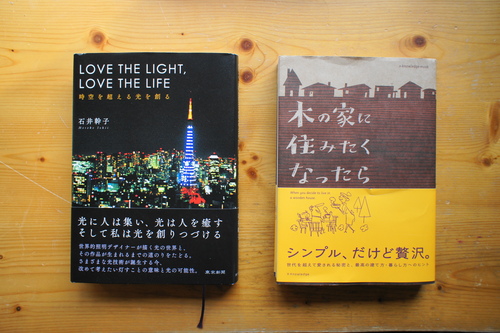

年賀状にある程度ケリを付け、大掃除を半ば諦めて、本を2冊読みました。

年賀状にある程度ケリを付け、大掃除を半ば諦めて、本を2冊読みました。

肩肘張らずに、それぞれの考える木の家に取り組める内容です。

最後の方に国産材の件がありますが、ここはこだわって欲しいと思います。

但し、なにもかもとこだわりすぎずに、適材適所、ほぼ国産材くらいで良いように思います。

LOVE THE LIGHT LOVE THE LIFE

時空を超える光を創る

著者:石井幹子さん

石井さんとは接点があり、特に長女の明理さんとも繋がりがあったので購入。

ライトアップという言葉が一般化したのは石井さんの働きだったことを改めて感じました。

また、私の生まれ育った、そして現在住んでいる町で育ったようです。

照明デザイナーとしての原風景の一つがその家だったとのこと。

すでに小学生の頃に引っ越されたようですが、もう残っていないかもしれませんね。

*かなりの邸宅だったようです

一番美しい光だと感じていらっしゃるのは、満月の夜の光。

そんなつつましい光が日本の建築には合っているのかもしれません。

今年購入してまだ読み切れていない本もたくさんあるんですが・・・

だいぶ持ち越すことになりそうです。

地元の小学校で地域コーディネーターをやっている妹の推薦図書。

地元の小学校で地域コーディネーターをやっている妹の推薦図書。

若者が入ることで、視点も変わり、コミュニケーションが取りやすくこと。

ゆっくりと進めることが定着につながっていくこと。

興味深く読ませて頂きました。

多くの事例が取り上げられていますが、

最後のほうで出てくるのが鹿児島にあった三越のあとにできたマルヤガーデンズ。

みかんぐみの竹内昌義さんが設計、著者の山崎亮さんもオープン4ヶ月前から関わっています。

シンケンのモデルハウスが7階に入っていますね。

建物とシンケンのモデルハウスは見たんですが、

コミュニティデザインという視点で見てこなかったのは残念。

次の機会には、そんな視点でも見てきたいと思います。

コミュニティデザイン 著者 山崎亮氏

明日、見に行こうかと思っています。

混んでいないと良いんですが・・・。

そのためにも今日中にやっておかなければならないことが・・・

早くしないと決勝戦が・・・(汗)。

帰宅途中のマックでPC広げて頑張ってます(笑)。

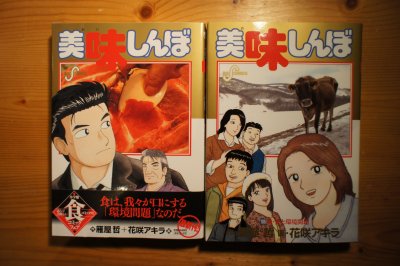

池袋のジュンク堂の地下1階に初めて行きました。

池袋のジュンク堂の地下1階に初めて行きました。

とある研究所の所長さんのお薦めで美味しんぼの104、105号を購入。

104号では 山に降った雨の流れてくるみちについて考えさせられる内容です。

105号では 沈黙の春 が紹介されたり、速水林業も登場します。

健全な乳牛を育てるために山地酪農なんていう方法も紹介されています。

すべてが繋がっている

当たり前のことですが、普段の生活の中ではなかなか意識が伴わない。

食から考えることは、良いきっかけになるのかもしれません。

*amazonのコメントを見ると美味しんぼファンにはちょっとといった感じもありますが・・・

コミック誌は立ち読みができないところが多いですが、一度、手にとってみてください。

こうした熱の流れについて基本を理解しながら、

建築の中に自然の力を上手に取り入れる方法について書かれています。

人間の知恵と工夫で、より快適で、地球にもやさしい家ができる。

そんな住まいづくりが一般化すると良いですね。

監修されている宿谷昌則先生は、近所の小学校に温熱環境の授業に来られています。

「子どもにこんなことを話したってわからないだろうと手加減するとだいたい失敗する」

第4章のインタビューに出ているコメント。

大学生に話す同じ内容を小学生に理解してもらえるように伝える。

今度、小学生に混じって私も勉強させていただきたいと思います。

「住育」ことはじめ edu.編集部編 宿谷昌則監修