年末は家族で沖縄本島に行くこととしました。

4年前に長崎に行って以来、久しぶりの家族旅行。

沖縄美ら海水族館 と タコライスのおいしい店 に行くこと以外はまだ未定です。

日々心動かされたことを記していきます

なかなかUPするスピードが遅く、失礼しています。

宇都宮線小金井駅から徒歩5分。

宇都宮線小金井駅から徒歩5分。

当日は小雨が振る中だったが、土曜住宅学校の翌日ということもあり、

2日連続でお会いする方も多かった。

とても居心地のよさそうなコーナー。

とても居心地のよさそうなコーナー。

造り付けの背もたれもちょうどいい感じ。

机や椅子は木製デッキに持ち運びすることも想定しているそうだ。

「 あずきハウス をみて伊礼さんのファンになりました。

栃木でも建てていただけるのでしょうか?」

新築を考えている住まい手も。

伊礼さんファンは本当に多いことに改めて驚かされる。

来場者数の多い見学会だったようだ。

気になったのはスタンダードの耳に残る雨のしずく。

耳が見えない方がよりラインも綺麗に、雨のしずくもコントロール出来るかもしれない。

耳の形状・新たなつり金具・梱包仕様の変更などの検討が必要だ。

雨仕舞いの点からは霧除けも気になるところ。

木と金属の組み合わせが双方の質感を引き立てあう感じで良さそうだ。

最終回は小泉誠さん。家具デザイナーの方。

最終回は小泉誠さん。家具デザイナーの方。

自宅では、sansa、omusubi、waku-work、木のトイレットペーパーホルダーを愛用しています。

*写っている椅子はsansaですね

職人になりたいと思い、中村好文さんの元で働き、手を動かすことの大切さを学んだ。

家具デザイナーは、住宅建築が判らなければ駄目だと考え、30才代を過ごした。

誰のためにつくるのかを悩んだが、自分の好きなものしかつくれないことに気づいた。

そのため、年を重ねる毎に好きなもの、体に合うものが変わってきている。

何事にもじっくり取り組んでいらっしゃる雰囲気を感じました。

家具だけでも建築だけでもなかなか住まいには近づかない。

外からくるしあわせと家族のつながりを 建築が導き、家具が確実なものにする。

そんなことを感じました。

*自宅はいい感じになってきたので、次は職場環境を良くしたいところなんですが・・・

今回が最終講だったが、4回とも充実した内容で、得るものがあった。

またその後の懇親会でも様々な情報交換をすることが出来た。

この土曜住宅学校で学ぶために

公休をとって、

飛行機や新幹線を使って、

宿泊先まで手配して、

しかも自費で参加しているメンバーが実に多いこと。

伊礼さんファンが多いのはもちろんだが、

品質の高い住まいを提供したいという気持ちの強さを感じました。

そんな方たちに弊社の製品を採用いただいていることはまことに有り難いこと。

今後もこのような方たちに貢献できる企業でなければ。

この土曜住宅学校、来年度も開催される予定だそうです。今から楽しみですね。

遅ればせながら先週終了したエコプロダクツ展の様子です。 那覇市役所ゼロエミッション室長の島田さん。

那覇市役所ゼロエミッション室長の島田さん。

ゆいレールが出来たことをきっかけに緑化活動がスタート。

5月8日のゴーヤーの日には既にゴーヤーの収穫が出来る那覇市。

3毛作まで実践しているところもあるそうです。 新宿区役所エコライフ推進係の北見さん。

新宿区役所エコライフ推進係の北見さん。

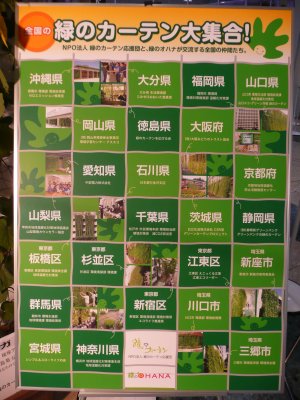

この1年で新宿区内各所に数多くの緑のカーテン実践例を増やしました。 緑の広場に掲示した全国の緑のカーテン実践例。

緑の広場に掲示した全国の緑のカーテン実践例。

ここで紹介できていないものもおそらく数多くあることでしょう。

全国に広がっていますね。 昨年に引き続き、エコジャパンカップ2008では応援団メンバーの 高山さん

昨年に引き続き、エコジャパンカップ2008では応援団メンバーの 高山さん

エコライフが広がるで賞を受賞。メンバーから2年連続の受賞となりました。 昨年の受賞者である ruriko も会場で「MIDORI~繋がる輪~」を披露。

昨年の受賞者である ruriko も会場で「MIDORI~繋がる輪~」を披露。

「緑の広場」にお越し頂いた方。ありがとうございました。

また、見つけられなかったとの声も数多く頂いています。

大変失礼いたしました。

会場で配布した資料などご覧になりたい方は別途お申し出下さい。

来年はどこまで広がるか? 今から楽しみです。

雪や凍結の関係から雨といをつけないのが当たり前。

そんな北海道で雨といの資料請求が来るようになってきた。

現状を把握するために丸2日間、札幌市、伊達市、室蘭市を廻った。

判ったことは

雨といのある本州よりも雨のみちについて考えた住まいづくりが行われいるということ。

雨といをつけないことで発生する雨だれ(雨のみち)を前提に住まいの設計を考えている。

・出入口(玄関など)の切妻にして人の出入り側の雨だれを防ぐ。

・屋根に雪のある時期、高断熱高気密の住まいでも、晴天時は雪が溶けて流れ出す。

夕方になるとその雨水が凍って滑りやすくなり、お年寄りが怪我するケースも。

犬走りなど雨の浸透にも配慮が必要。

・下屋を設けると2F屋根からの雨だれで音や外壁の汚れが問題になる。

・木製デッキやバルコニーには雨だれが落ちないよう屋根形状に配慮が必要。

雨といがないからこそ、考えなければならないことも多いようだ。

今回、アポイントがないにも関わらず、快く面談いただいた方から貴重な情報を得た。

その一人は リプラン の 津田さん

北海道で真摯に家づくりに取り組む建築家工務店を紹介する会社。

今回、伺った設計事務所や工務店からの評価も高い専門誌です。

今年4月のビックサイトで行われた展示会でお会いしただけだったが、

雨のみちについて語ったことが印象に残っていた様子。

来年から、地元の建築家と住まい手を結びつける

北のくらしデザインセンターをオープン。

建築家と住まい手の敷居を下げ、良い住まいづくりにつなげていきたいとのお話でした。

こうした活動の中で、当社もお役に立てればと思います。

もう一人は 室蘭工業大学 の 鎌田紀彦先生

以前、ドイツのエコ建築ツアーでご一緒するなどになり、

その後一度研究室を訪ねて以来の訪問。10年ぶりくらいか?

授業が終わるのを待たせていただき、1時間程度お話を伺うことが出来た。

北海道には雨といが必要だという話や氷柱や雪対策について様々な情報を頂くことが出来た。

南の島の靴売りの話はご存じの方も多いと思う。

*靴を履く習慣がないから売れない と考えるか

靴の価値を理解して貰えれば、市場が創造できる と考えるか

今回の訪問で雨といの提供できる価値が充分あると理解できた。

新たな市場として取り組んでいきたい。