タイの街並み

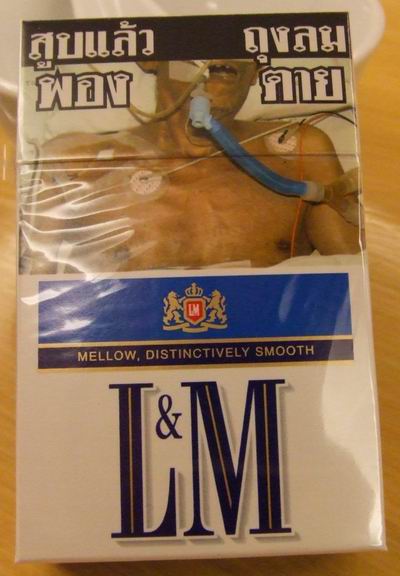

タイのたばこ

ハタハタ三昧

うわさの「黒パン屋」

うわさのお店に行って来ました。

特徴 ・営業日は水・土の週2日間

理由はパンを作る作業に時間がかかるからだそうです

いかにも手づくり風の雰囲気。

昨日行きましたが、午後だったこともあり残っている品物も少なかったようです。

ちなみにこの ブログ で紹介されていました。

これからちょっと遅めの朝食。

はじめていただきます。

うれしいお店の理由

マイ箸日記19 これがうれしい理由です。

これがうれしい理由です。

東京タワーのすぐ真下にオープンしたお店。

ご覧の通り、銅の雨とい(一部竹の雨とい)を使っていただいています。

問題はこうした計画に採用いただいたことを知らなかったこと。

豆腐をメインにしたお店。食事もサービスもとても満足。

豆腐をメインにしたお店。食事もサービスもとても満足。

*ちょっとした顧客の一言にも真摯に対応する姿がありました。

みなさんにも楽しんでいただけたようです。

マイ箸日記19

五感で感じる雨のみち(1127朝会)

ある古い建物では、雨が降ると室内から雨だれが見えるようになっているとのこと。

雨といもついているようですが、室内からは大屋根部分の雨といは見えず、

庇から落ちる雨だれのみ見えるように設計されているとのこと。

最近、光や風を巧く取り入れた建築といった広告が多くなっています。

電車などの中吊りでもそうした分譲住宅やマンションの広告も増えているようです。

しかし「雨」を巧く取り入れたという広告はなかなか見かけることはありませんね。

こう考えると雨といは脇役に徹していると言えそうです。

私の生まれ育った住まいは、金属屋根の平屋でした。

おそらく断熱材も入っていなかったので、雨が降る音が聞こえたので、

外の様子がわかる建物でした。

今はマンション住まい。雨が降っても気がつかないくらい外の音が聞こえません。

雨風をしのぐことが建物の大切な役割ではありますが、

天候や季節を全く感じないのも問題だと思っています。

特に自然とかかわる機会の少なくなっている都会や現代社会では、

こうした感性を保っておくことが大切だと思います。

雨が降ることも楽しめるようになる。

そんな五感に訴えるような雨のみちがデザインできると良いですね。

タイの工場視察

タイ訪問の目的は、知人の経営するタイ工場の見学です。

タイ訪問の目的は、知人の経営するタイ工場の見学です。

10年前にタイに進出。いろいろ苦労もあったようですが、

3年半前から次期社長となるご子息がタイの責任者として赴任しています。

同年代ということもあり東京にいるときからお付き合いがあった方が

どのようなマネジメントをされているかが興味がありました。

実際に工場を見学し、様々な意見交換をする中で感じたことは

人を中心に据えた経営ということ。

最近よく話題になる「見える化」

工場では計画数と実績の比較を2時間毎にボードに記しています。

そこで気づいたことは、

何が巧く行っていないのかを指摘することではなく、

いかに計画通りに行えているかを誉めることだそうです。

また工場開設以来10年間派遣されているNo.2の方との信頼関係。

3年半前にタイに来たときは、ぶつかり合うことも多かったようです。

そんなことはみじんにも感じさせないくらい、

トップとNo.2は充実した関係にありました。

そしてタイに行っても学んでいること。

海外というと日本人経営者が日本語で学べる機会が少ないように思いますが、

実際にはセミナーなど学ぶ機会があるようです。

日本に戻ってから、参加した18名の方同士のメールが行き交っています。

もちろん内容は今回の工場見学で感じたこと。

とても充実した工場見学でした。

緑のカーテンフォーラムのご案内

本年も緑のカーテンフォーラムが開催されます。

以前にUPしたコンテストの結果もこのときに発表されます。

石塚区長が授賞式に参加される予定となっております。

このブログをご覧頂いている方の中にも応募をしていただいた方が数名あったようです。

当日の結果が今から楽しみです。

また今回は全国から緑のカーテンを実践されている方が集まってきます。

*大分・徳島・広島・横浜etc

緑のカーテン ますます広がっていく予感を感じています。

関心のある方。是非当日のフォーラムにご参加ください。

*私も一部登壇する機会を戴いています

緑のカーテンフォーラム2006

日時 12月9日(土) 13:30開会 終了予定17:00 その後に懇親会もあります

場所 ハイライフプラザいたばし JR板橋駅 徒歩1分

板橋区板橋1-55-16 03-5375-8102