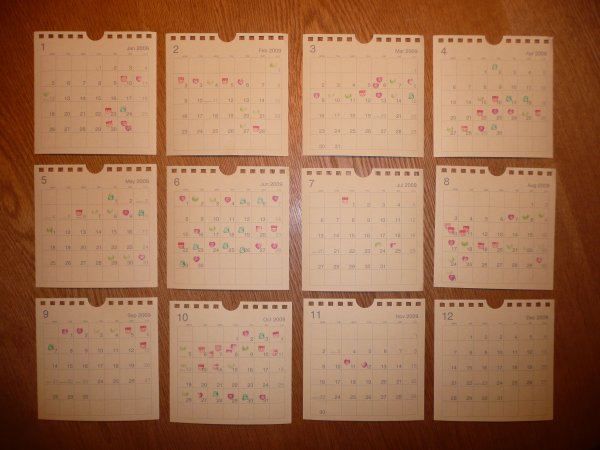

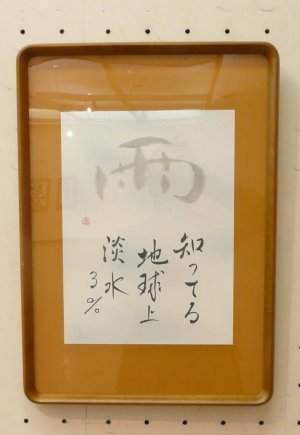

トイレを雨水で流した日にマークがついています。

1月- 7日間(満水1回)

2月-10日間

3月-10日間(満水1回)

4月-14日間

5月-10日間

6月-22日間

7月- 3日間

8月-16日間(満水3回)

9月- 8日間

10月-20日間(満水2回)

11月- 2日間

12月- 0日間 2009年 122日間/365日 33.4%

満水とは、1tの雨水タンクが一杯になってしまっている状態。

2008年比べると、利用日数が減っています。 (08年 198日)

ちょっと残念な結果に終わってしまいました。

いよいよあと10数時間で2010年。

来年も雨のみちをデザインする仕事に徹していきます。

ご支援よろしくお願いいたします。