いかがでしょうか?

製作:オフィスわく

日々心動かされたことを記していきます

いかがでしょうか?

製作:オフィスわく

迎川さんのブログをTBさせていただきました。

断熱性能も確認できるようですが、

たまった雪が溶けてどのように流れているかをチェックできる日でもあります。

屋根から軒といにちゃんと雨が入っているか?

雨水が雨といから漏れていないか?

雨といの付いていないところの雨の跳ね具合はどのような感じか?

断熱性能と合わせてぜひチェックしてみてください。

トイレを雨水で流した日にマークがついています。

但し、今年はどうもスタートの数カ月はバルブが逆になっており、

たまった雨がすべて下水に流れてしまっていたようです。

1月- 0日間

2月- 0日間

3月- 0日間

4月- 5日間

5月- 3日間

6月- 6日間

7月-16日間

8月- 2日間

9月-23日間(満水4回)

10月-10日間

11月- 6日間(満水1回)

12月-15日間 2009年 86日間/365日 23.6%

バルブのせいもありますが、

年々使える日数が減っているというのはちょっと残念。

2008年 198日

2009年 122日

2010年 86日

来年はもう少し使える日が増えることと思います。

今年もあと8時間を切りました。

来年もよろしくお願い致します。

これから例年のごとく、実家で年越しそばです。

この言葉が気になりだしたのは、日経BP社の「シアワセのものさし」というコラムからでしょうか。

その後、デザイナーの梅原真さんに関する本を2冊読みました。

ニッポンの風景をつくりなおせ と おまんのモノサシ持ちや

ドラッカーの5つの質問の最初の3つ。

使命は何か、顧客は誰か、顧客は何を価値あるものを考えるか

以上を考えるにあたって

ものさしを持ち続けること、ものさしの質を高めていくことの大切さを感じています。

ということで

というページをホームページ上にUPしてみました。

多くの方にご覧いただき、ご意見などをいただけると大変嬉しいです。

友人からメールで

今週号(12/23号)の週刊文春に弊社の雨水タンクが掲載されいるとのこと。

早速購入。

「ecodahouse」のここがエコ!と題して

雨水タンクも大きな写真で取り上げていただいた。

ありがとうございます。

こうした情報を事前に把握てきていないのはなんとも残念。

*せっかくなら雨といも・・・

静岡に行ったメインの目的は12/3の朝一番で行われた

静岡産業技術専門学校での特別講義。

アトリエMアーキテクツの松永さんの講座のひとコマで

「雨のみちをデザインする」というテーマでお話させていただきました。

雨といのルーツから雨のみちがデザインされた様々な事例などを紹介。

すとっ葉゜ーのカットサンプルに雨水を流すという実験も行いました。

詳細は、松永さんの ブログ記事 をご覧ください。

なお授業を受けた生徒のコメントが少しずつ入ってきています。

これも授業の一環とのこと。

こちらも参考になるので有り難いです。

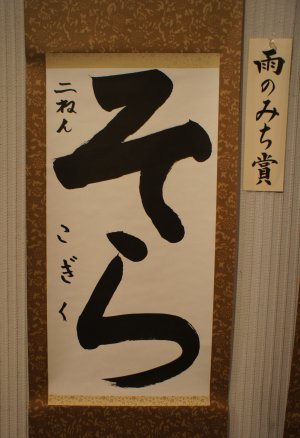

今年は3,000作品を超える応募があり、その中から200作品ほどが選ばれました。

今年は3,000作品を超える応募があり、その中から200作品ほどが選ばれました。

雨のみち賞はこちらの作品。

雨のみち賞はこちらの作品。

小学校2年生の女の子です。

気持ちの良さそうな「そら」ですね。

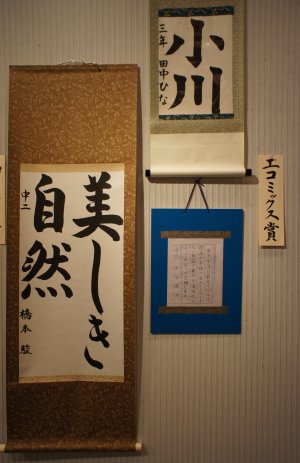

こちらはエコミックス賞。

こちらはエコミックス賞。

協賛企業の社長はNYC出張中のため、私が代読して表彰状をお渡ししました。

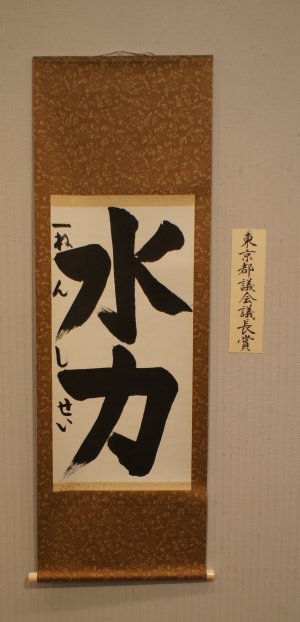

東京都教育長賞の作品。小学校1年生です。

東京都教育長賞の作品。小学校1年生です。

力強さを感じます。

自然エネルギーだけで生活できる世の中にしていかなければいけませんね。

なお都内在住の方の受賞作品は

11/30まで東京芸術劇場の5階で 展示会 を行っています。

大きなエスカレーターを上がったところが会場です。

ぜひお立ち寄りください。