火山灰

年賀状

多くの方から年賀状を戴きました。

ありがとうございます。

とてもうれいかったのは

1.工務店や建築家、そして住まい手の方からの年賀状が増えたこと

2.雨といに関するコメントが多かったこと

*今度使いますよ とか いつも使ってますよ etc

2008年の活動が充実すれば

2009年に頂ける年賀状も更に良いものになりそうです。

本年もよろしくお願いいたします。

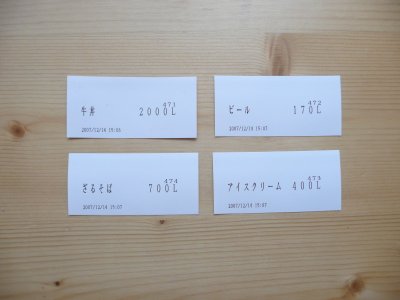

バーチャルウォーター

もしこれだけの水も輸入しているとなると・・・。

東京の上水道料金

*呼び径20mm *月40立米使用の場合

基本料金 1,280円

6~10立米 110円

11~20立米 1,280円

21~30立米 1,630円

31~40立米 2,020円 合計 6,320円 1立米 158円

*実際には下水道料金が加算されます

牛丼1杯とそれつくるために必要な水を水道料金って同じくらいですね。

恵みの雨

掃除機を手に入れました

カレンダー当たりました!!

全国雨水ネット会議 発足

上記の会議体が来夏に発足するようだ。

雨水法の制定も視野に、社会システムへの位置付けを図っていくとのこと。

現在世界で起こっている戦争の要因に石油(エネルギー)問題がある。

今後は水(水源)問題で戦争が起こるといわれている。

先日、行って来た「water」での展示にもあったが、

牛丼1杯をつくる為に2,000㍑の水が必要など、

水が豊富と思われている日本でも、大量の水を輸入していることになる。

こうした会議体の活動を通じて「雨」に対する一人ひとりの距離感が少しでも縮まってくれることを願う。