HAYAKAWA BAND のLIVEに行ってきました

HAYAKAWA BAND のLIVEに行ってきました

なんと六本木 金曜日の夜に行くなって本当に久しぶり

かぶりつき席でした

今回はフルメンバー

音もよかった

雨のみち 毎回ありがとうございます

次は12月20日(土)池袋らしい

日々心動かされたことを記していきます

HAYAKAWA BAND のLIVEに行ってきました

HAYAKAWA BAND のLIVEに行ってきました

なんと六本木 金曜日の夜に行くなって本当に久しぶり

かぶりつき席でした

今回はフルメンバー

音もよかった

雨のみち 毎回ありがとうございます

次は12月20日(土)池袋らしい

10月3日(金)夕方本社(大阪名古屋はリモート)で

10月3日(金)夕方本社(大阪名古屋はリモート)で

30分ほどお話させていただきました

なかなか反応が掴めない感じではあるんですが

そのうち感想も寄せられると思います

月曜日は、秋田工場に行ってきます

今日は 雨といの日

そんな日だからこそではありませんが

こっそりと新たな軒といを発売しました

HACOシリーズの品揃えです

スタンダード、HACOは平行雨といですが

こちらは前高になります

実はこれまであったR6号(前高)を廃盤にするにあたり

◯△▢に形を整えた商品となっています

エンドキャップ側は四角ですが、軒といは前高

また今回同形状のステンレス製も準備しております

ヘアライン仕上げ こちらは受注生産となりますのでご注意下さい

どんな建築で採用されるのか楽しみです

問合せがたくさん来るといいな

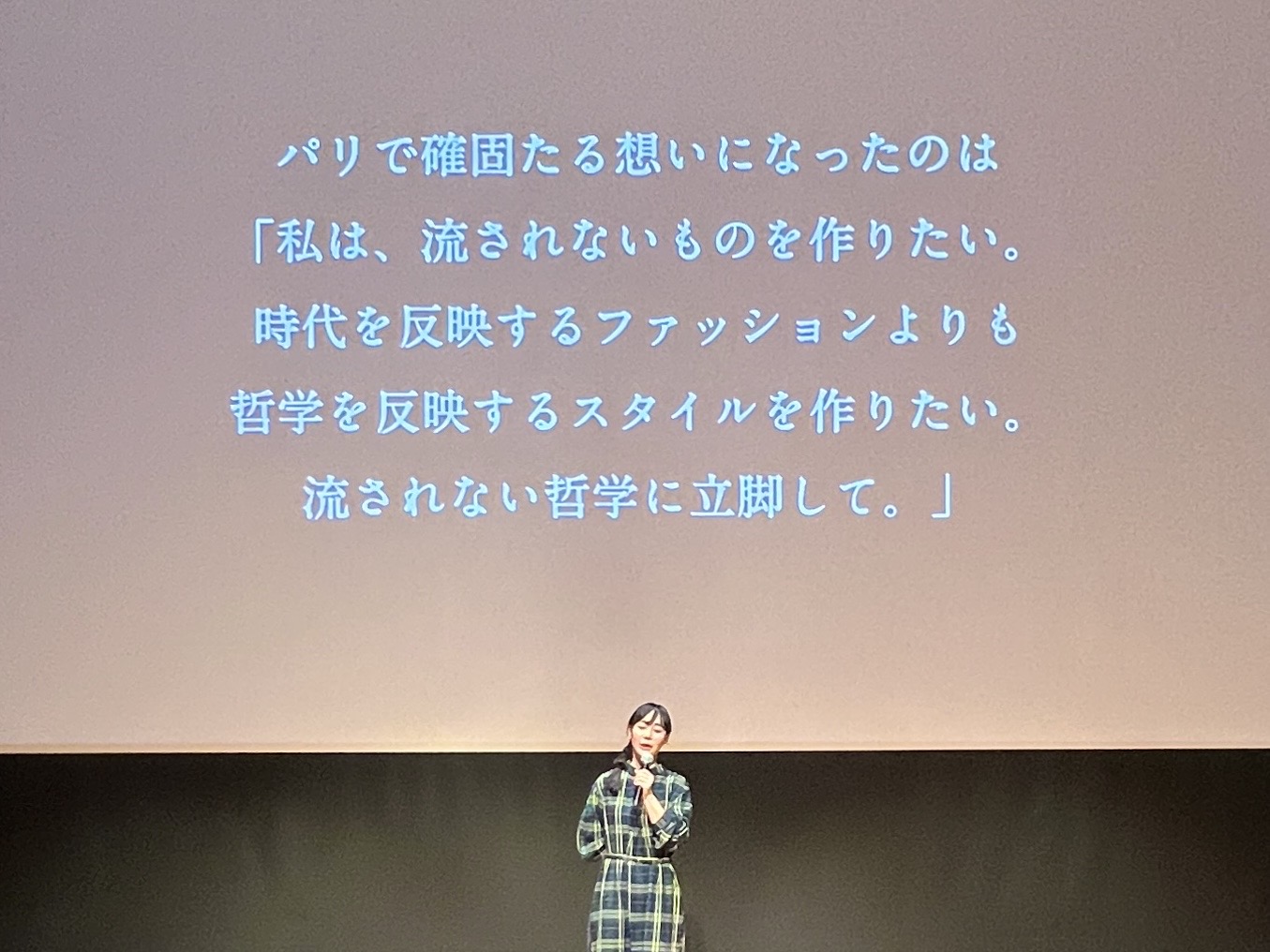

哲学を反映するスタイル

哲学を反映するスタイル

MOTHER HOUSEのTHANKS EVENTに参加してきました

起業から19年 マザーハウスの記憶

代表の山口絵里子さんが自身の日記を振り返りながらのお話

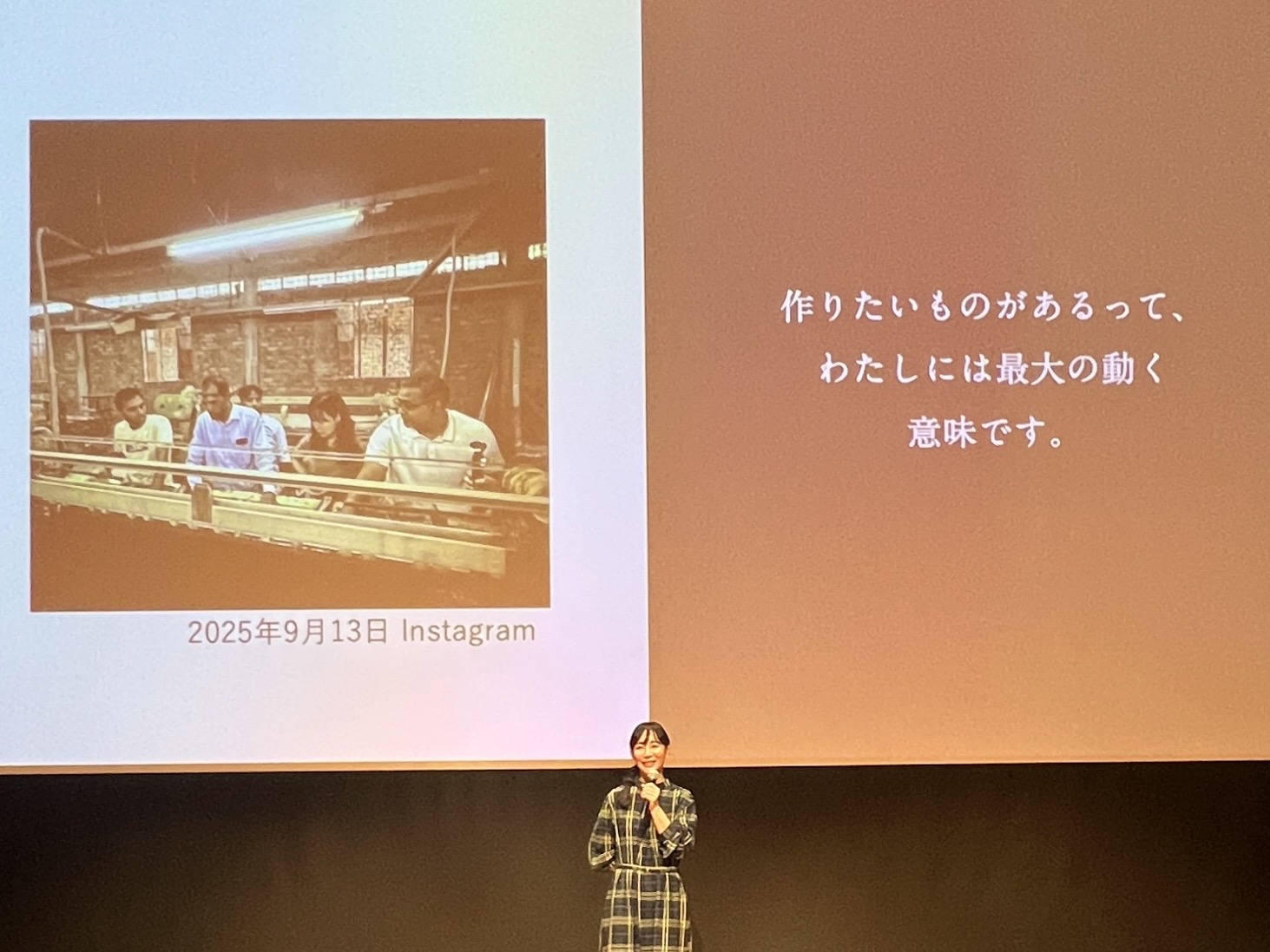

動く意味は、作りたいものがあること

新たな素材に取り組んでいる様子です

来春、楽しみだな

素材にまつわるお話も興味深いものがありました

天然素材にしか感じられない意思がある

それを素直に形にしていく

そんなお話だったかと思います

その後、最後の一品店へ 藤森照信さんの設計です

たまたま、元池袋支店の担当者に声をかけられ・・・

ついつい e. のシャツを購入

隣の本店では少しだけ山口絵里子さんとお話する機会がありました

・六本木で偶然お会いした話

・素材の話

・マトリゴール新工場の話 o+hで話が再開しているようです

・家族の話 etc

MOTHER HOUSEに初めて行ったのはおそらく2008年11月

創業から2年半後ですね

ここまで定点観測している異業種の経営者は彼女くらいかも

その後、もう一度メイン会場へ

また別の元池袋支店スタッフから声をかけられ

ERIKO YAMAGUCHIの秋冬アパレルを紹介され

パターナーにまで挨拶され・・・こちらも購入しちゃいました

池袋にERIKO YAMAGUCHIがなくなってしまい

また復活してほしいなと思います

すぐとなりで行われていた

マザーハウスの未来をつくるnightへ

選ばれたスタッフが提出した印象に残った写真をベースに山崎副社長とやりとり

牛留さんは池袋支店からネパールに自らの希望で異動

自ら考え、チャレンジしていくお話は皆さんの印象に残ったことと思います

最後はファンミーティング

テーブルごとに5名のファンが集まり、自己紹介

常連店はどこかから会話が始まります

上のパネルは

役職名前のパネルに正解の写真シールを貼るというもの

とても詳しい方がいたおかげで全問正解でした

*私は最上列の3名しかわからなかった・・・

山崎副社長やジュエリーチーフマネージャーの矢野さんなど

皆さんとも色々とお話ができました

こうしてお客様とリアルに会って話ができる喜びは

屋根コンの授賞式にも似た感覚なのかもしれません

お客様とリアルに会って話をするって大切ですね

パンのペリカン 浅草の戦前からの老舗

その倉庫棟の見学会に参加

ヒトツナギ計画研究所の衛藤優子さんにご紹介いただき

参加してきました *奥にいらっしゃるのが衛藤さん

カスヤアーキテクツオフィスの設計です

自社ビルの手前の土地を入手

一時的に倉庫として使うことになり

防火地域に木造平屋建てを計画(雨といは塩ビでした)

自社ビルのPelicanのサインは手前のビル解体で表れた外壁

塗装し直しロゴを入れたそうです

せっかくなので帰りにロールパンを購入

*その時は壁沿いに行列となっていました

素朴で美味しいパンでした

食パンは予約しないと購入できないようでしたが

粕谷夫妻からいただいちゃいました

現在進行中の2つの物件はご採用いただいているようです

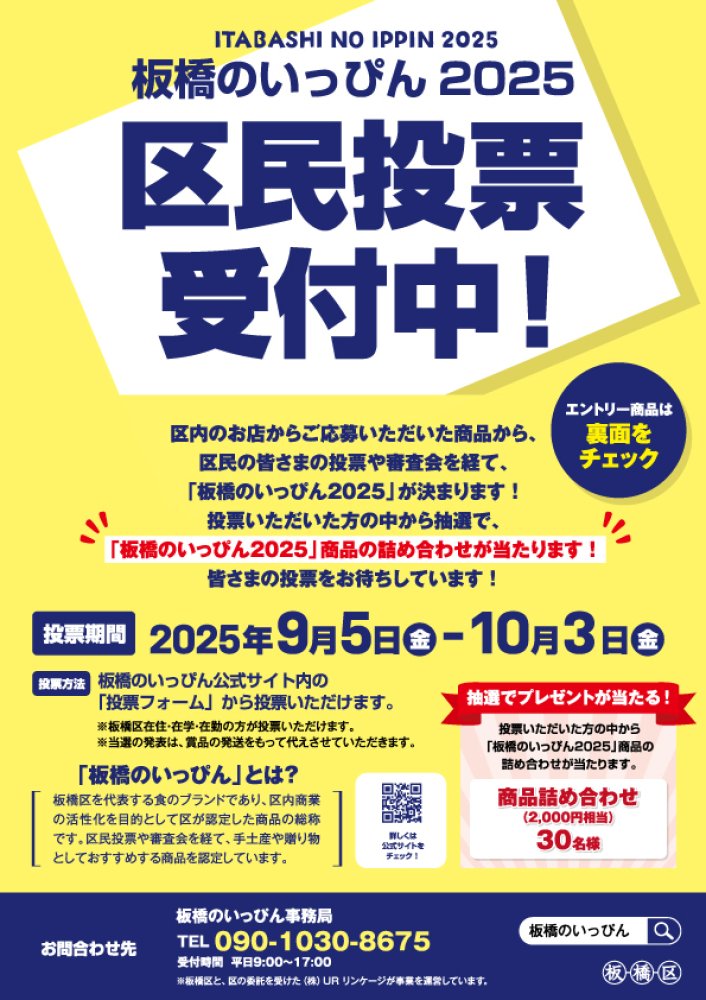

板橋のいっぴん2025 いよいよ投票が10/3までとなりました

板橋区在住、在勤、在学の方ならどなたでも応募可能です

お酒・飲み物

⑤板橋ヒイルラガー

これは東京商工会議所板橋支部の50周年で取り組んだ活動から生まれました

先日、TOKYO ALEWORKS にお邪魔していただいてきました

なかなか良かったです

洋菓子

㉖グルテンフリーバスクチーズ

MySweetSalonのバスクチーズケーキは美味しい

ぜひ投票だけでなく食べてみて下さい

こちらでいただけます

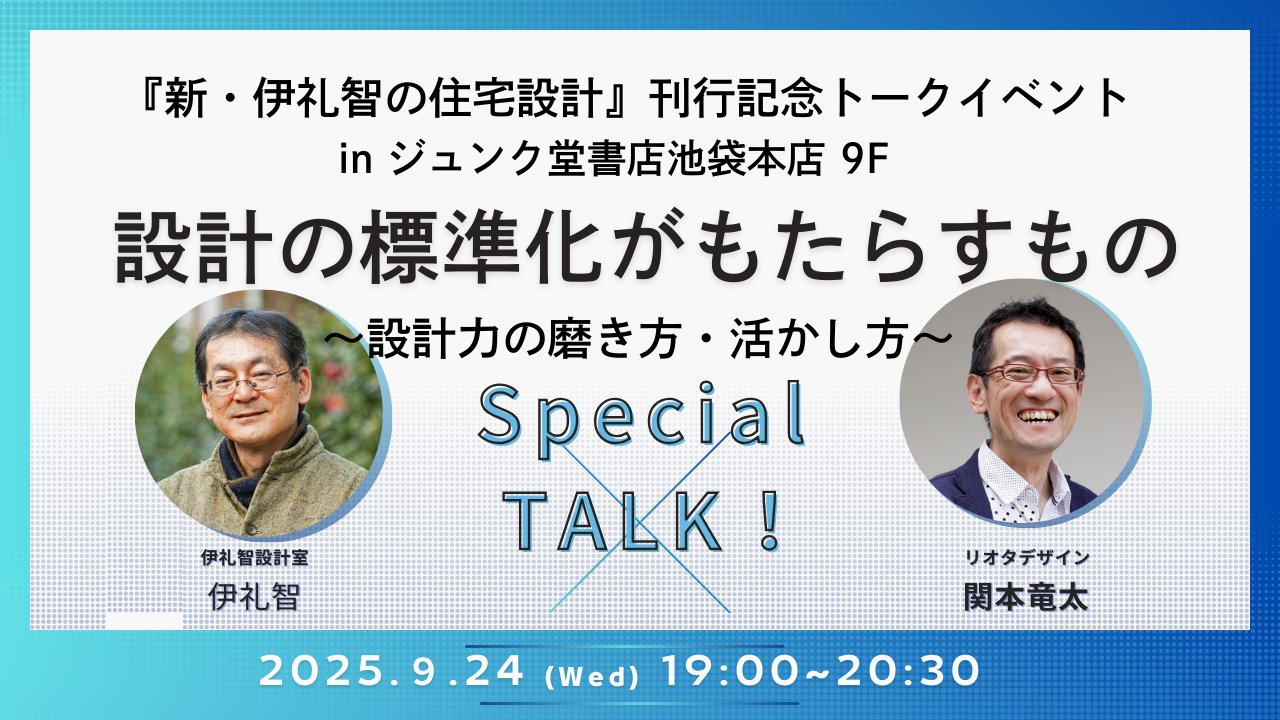

ジュンク堂書店池袋本店で行われた

『新・伊礼智の住宅設計』発売記念 伊礼智さんトーク&サイン会に

参加してきました

まずは伊礼さんのお話

伊礼さんの標準化について

久米川 当時、標準化の分譲住宅を建築家が手掛けるケースは珍しかった

標準化について

・プレタポルテ

・標準化は使うたびに改善される

・アベレージが高値安定

・良質でリーズナブル

・作業の短縮とクレーム減少

部屋ごと標準化から家ごと標準化へ

i-works projectのスタート

現在1.0~6.0バージョンまで

またご当地バーションもできている

続いて、リオタデザインの関本竜太さんとの対談

エックスナレッジの木藤阿由子編集長も参戦しました

標準化について考えを深めていきます

標準化は普通度

図面化はデザインに寸法を与えること

図面化はお手紙を書くこと

色々考えさせられました

もっとこうした建築家との住まいづくりが一般化するといいなと思います

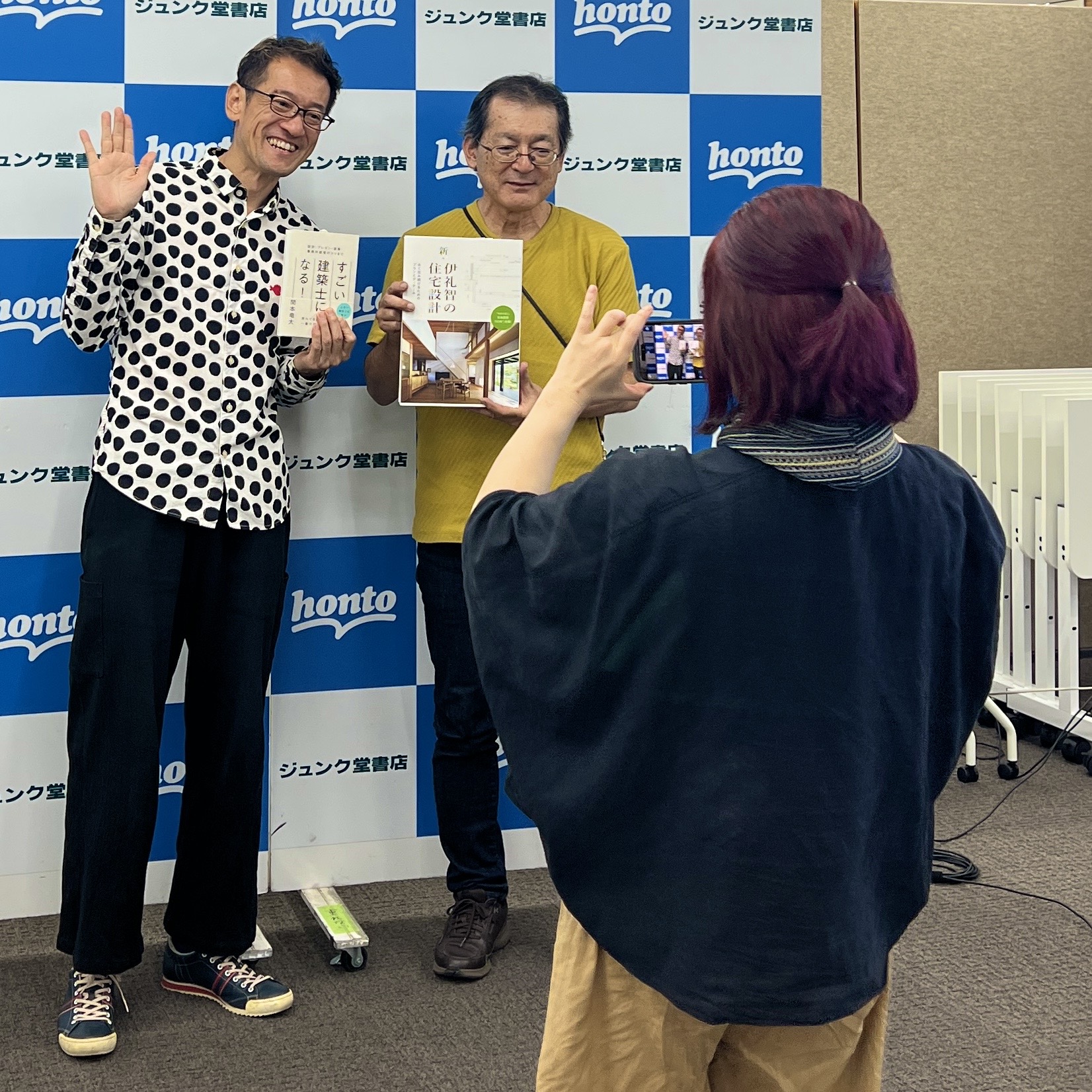

対談終了直後 このあとサイン会がスタート

最後にジュンク堂書店さんのパネルの前で記念撮影

21時過ぎていましたが軽く打ち上げに

木藤さんとも一年ぶり

中川さんはいつ以来だろう

楽しい時間をありがとうございました

美女木の家

正面はHACO/H6号、玄関廻りはスタンダードを採用いただきました

玄関廻りのワンポイントのタイルが表情を与えています

玄関から中庭をぐるっと回ってリビングへ

回廊がギャラリーになっています

障子を開けると中庭とその先のリビングが見えます

リビング 小屋裏収納の階段の途中から

右手にある建物からの視線なども考えながら設計されています

また屋根の勾配もできるだけ中庭に雨が流れ込まないように配慮しています

近年のゲリラ豪雨対策でもあります

まだ取り付けられていませんでしたが

南側には雨水タンクが取り付けられる予定

また10.2kwの太陽光パネルが搭載されています

レジリエンス力のある住まいとなっています

キッチンは対面式

一部ガラスも使って開放的です

右手の棚には小物など魅せる物が置かれることでしょう

平屋の少ないエリア

中庭があることで目線を気にせず

四季折々を感じながら暮らすことができそうです