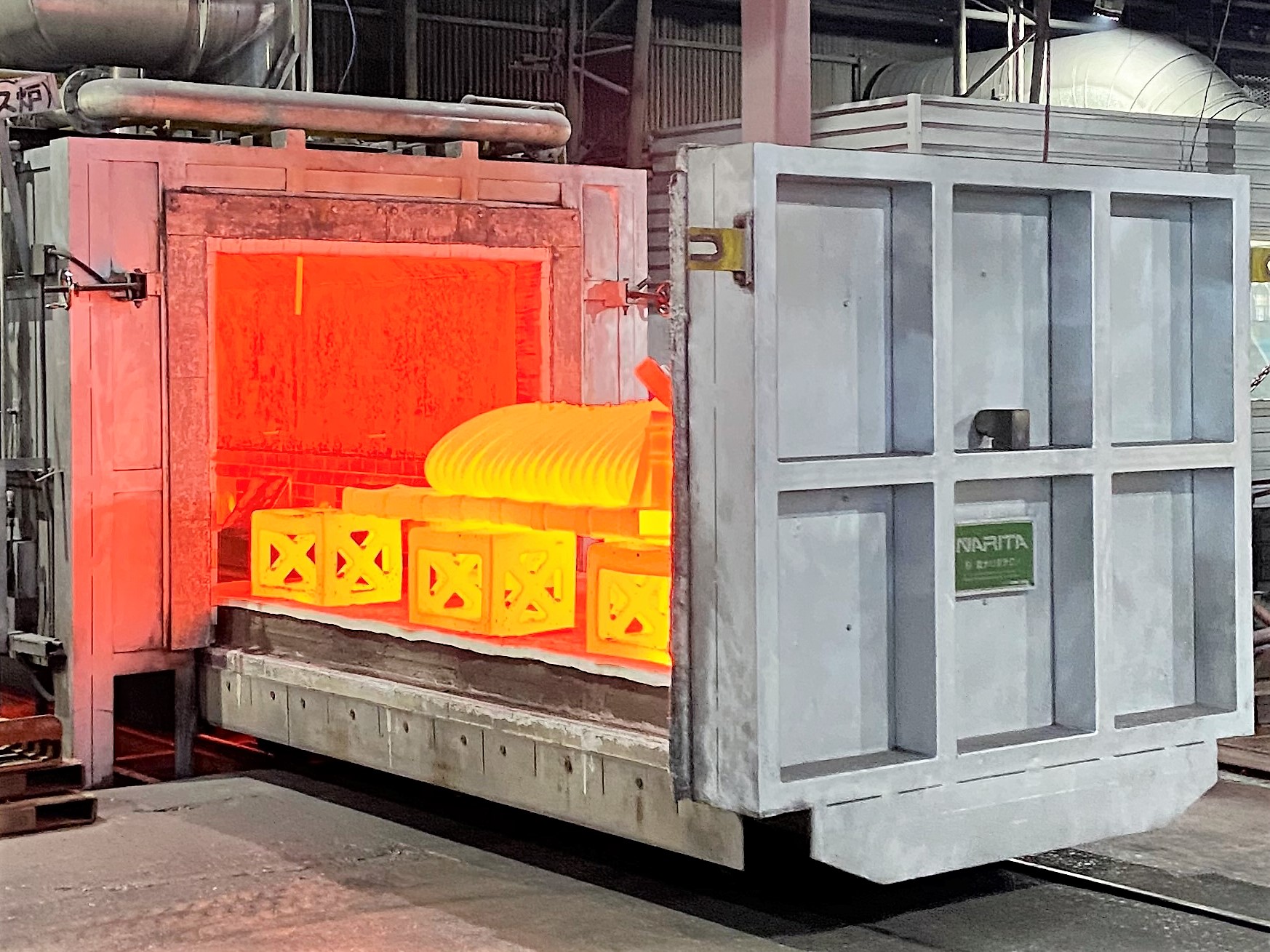

板橋区の経営者仲間の大和合金さん

板橋区の経営者仲間の大和合金さん

工場見学させて頂きました

工場見学させて頂きました

意外と水蒸気は上がらなかった

意外と水蒸気は上がらなかった

強度検査

強度検査

検査員の社員もタイミングが良くわかっているようで

耳を塞ぎ始めたところで断裂しました(笑)

萩野源次郎さんのお話も少し伺いました

人づくりの大切さを改めて実感

さすがですね

日々心動かされたことを記していきます

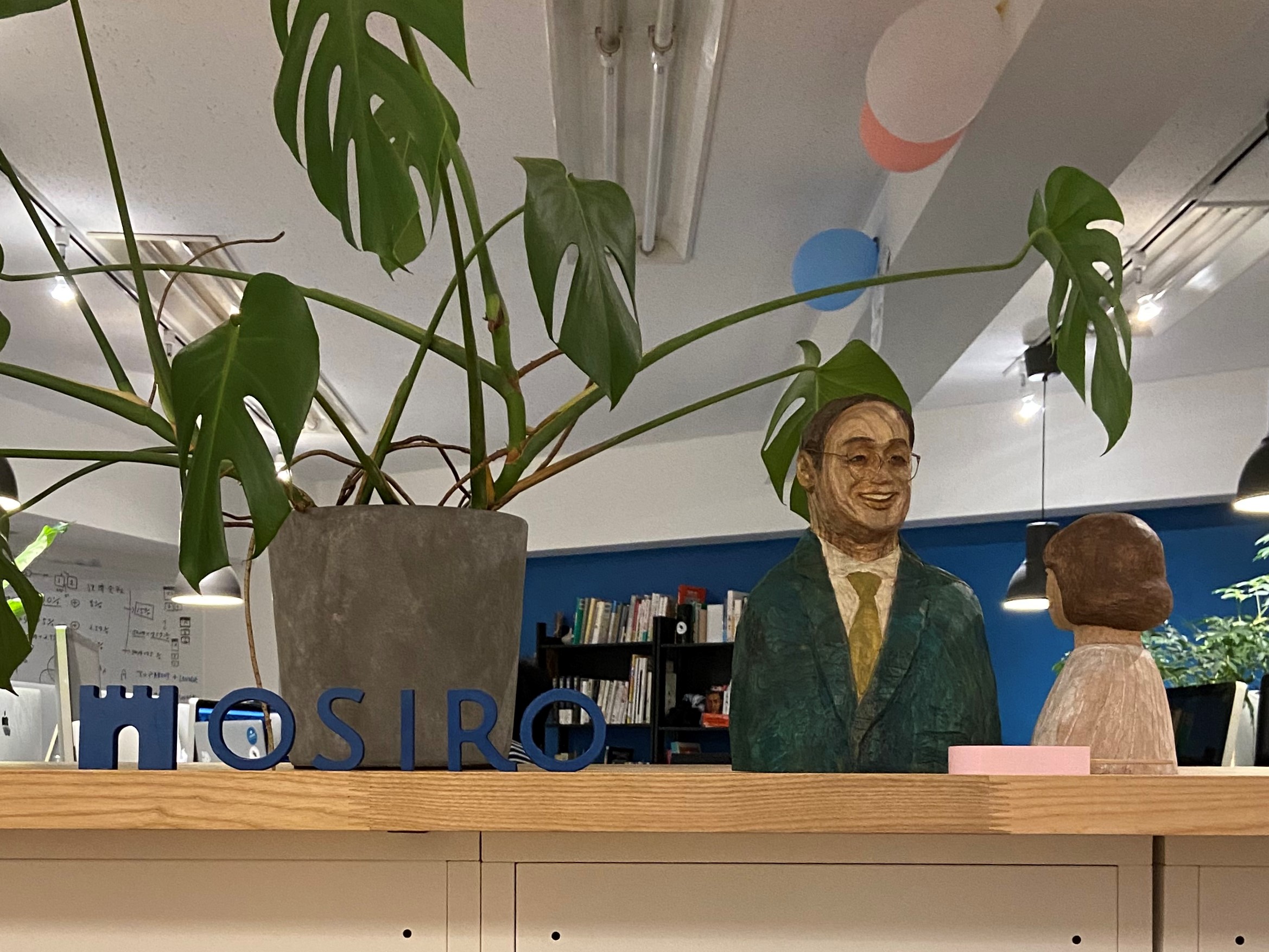

OSIROという会社を訪問する機会がありました

独自の世界観でファンコミュニティを構築する

そんなオンラインサロンをつくるシステムを提供しています

私も、ミーニングノートコミュニティという

オンラインサロンに半年ほど前から参加しています

コロナでリアルな出会いが少ない中

オンラインでこんなに仲良くなれるのか

リアルで会いたくなる人がたくさん出てくるのか

不思議な思いを突き詰めるために行ってきました

事務所にあった芸術家さんの作品

コミュニティの力で、日本を芸術文化大国に

こうしたクリエイティビティな方たちを支援するために

立ち上げたスタートアップ企業です

みなさんも機会があればご覧ください

写真は東京本社の様子です

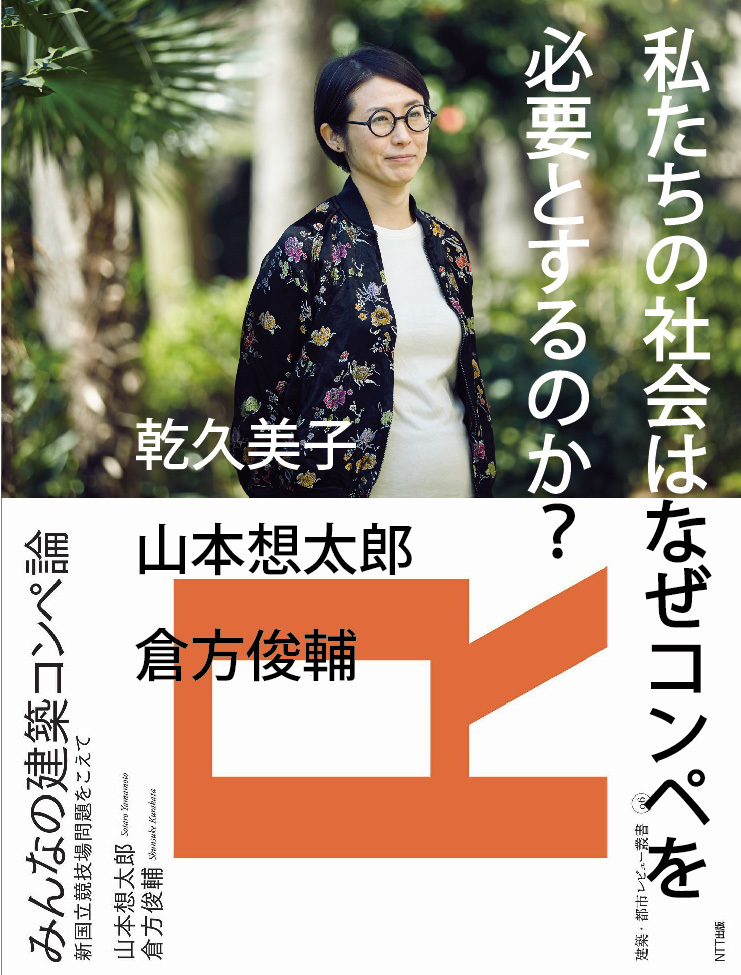

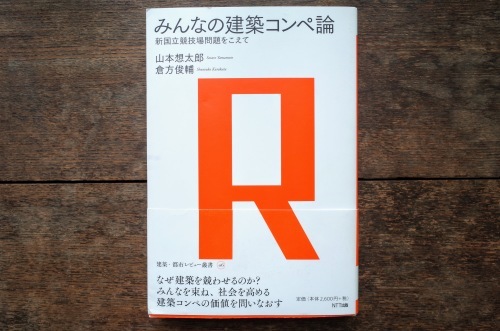

新国立競技場のコンペが白紙になったことがきっかけで

この著書ができたそうである

あるべき と 一人ひとりの感じる幸せには違いがある

良いお話を伺いました

そんな二人なので

4時間、話が尽きることはありませんでした

一人の男とこんなに話をしたのは初めての経験かも(笑)