屋根コン授賞式も無事?終了し

いよいよ明後日1/28(水)17:00~

「樋」を知る「樋」を描く セミナーが

リモート開催されます

既に50名近くの方にお申し込みいただいているようです

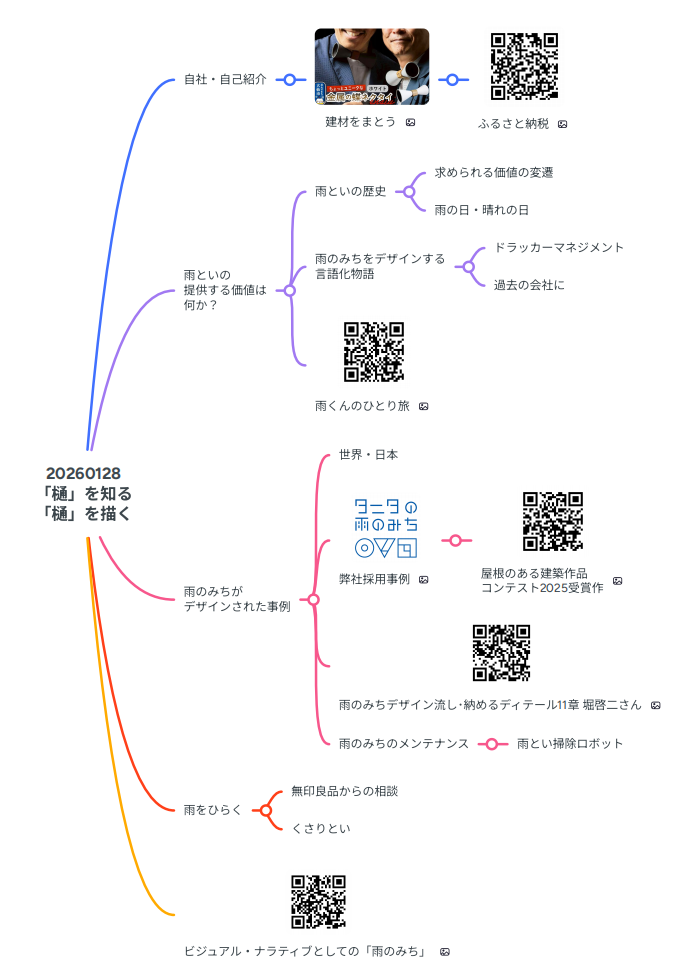

みなさんにお配りするレジメはこちら

前半の南雄三さんのお話のあと

私のパートではこのレジメを中心に45分程度お話する予定です

*まだ多少変更になるかもしれません

リモートなのでどこまで皆さんの反応をいただけるかはわかりませんが

セミナー中にコメントなどもいただけると嬉しいです

*スマホとPC両方で入ったほうがやりやすいのかな?

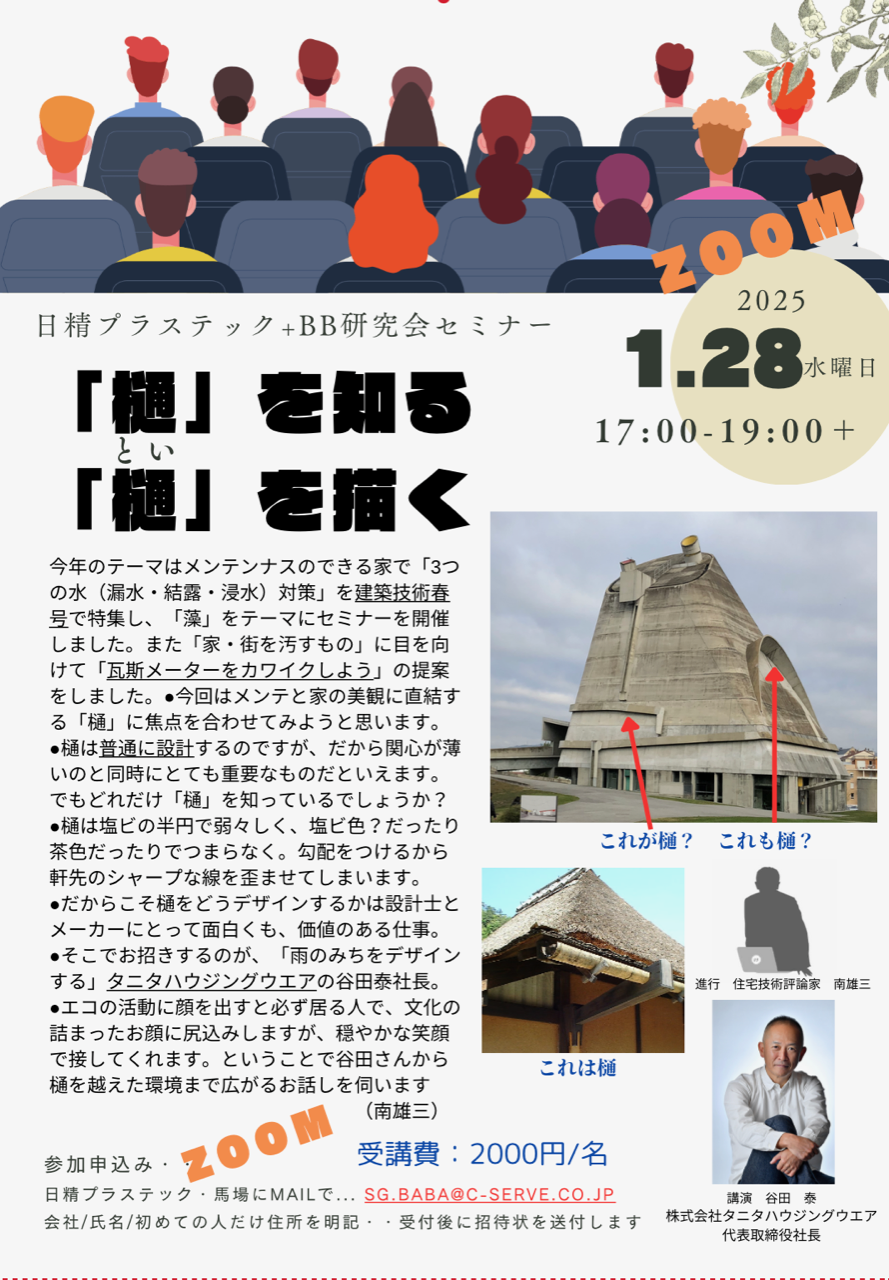

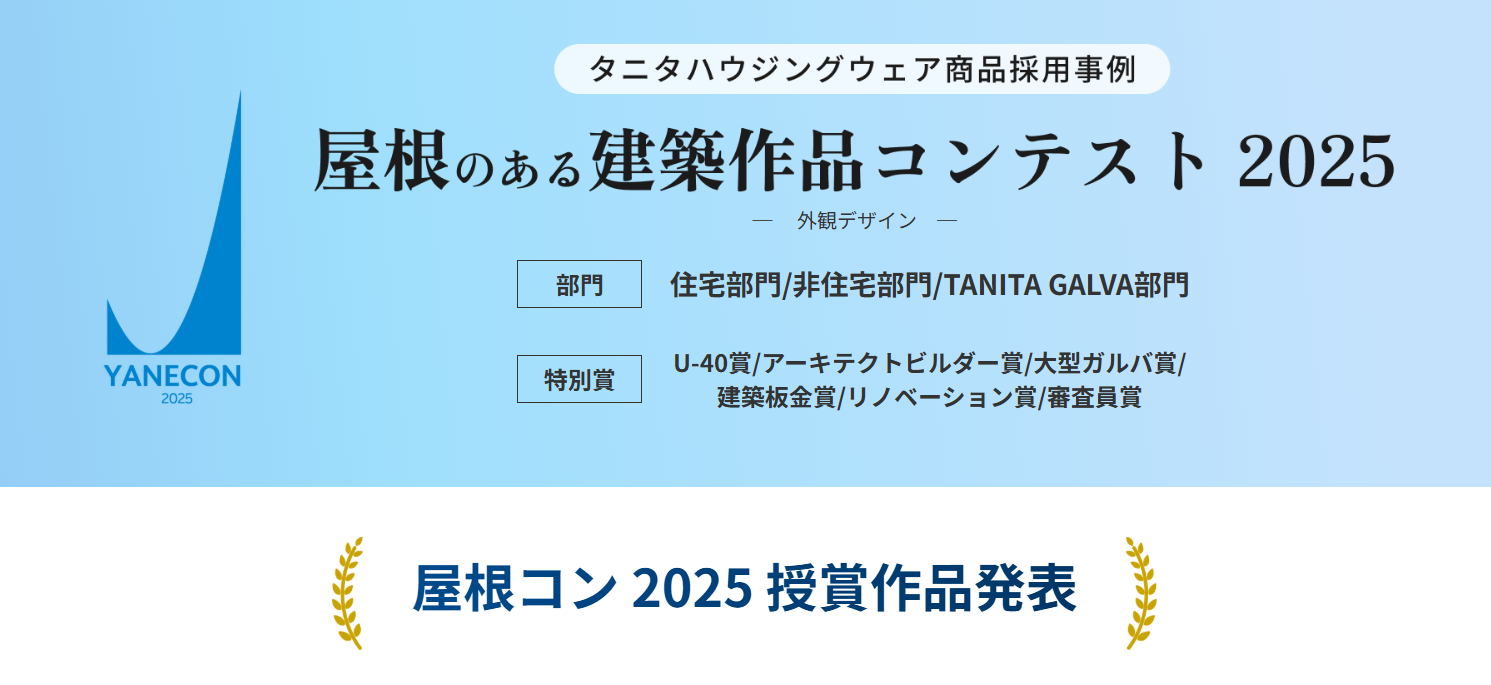

このフライヤーをいただいた時

サンピエール教会や竹の雨といは

私が講演する際に必ず使う写真なんです

*受講料は無料となっています

何の打合せもなくこうしたところに共通点があるのも嬉しい

樋というより「とい」や雨のみちのお話がメインになってしまいそうです

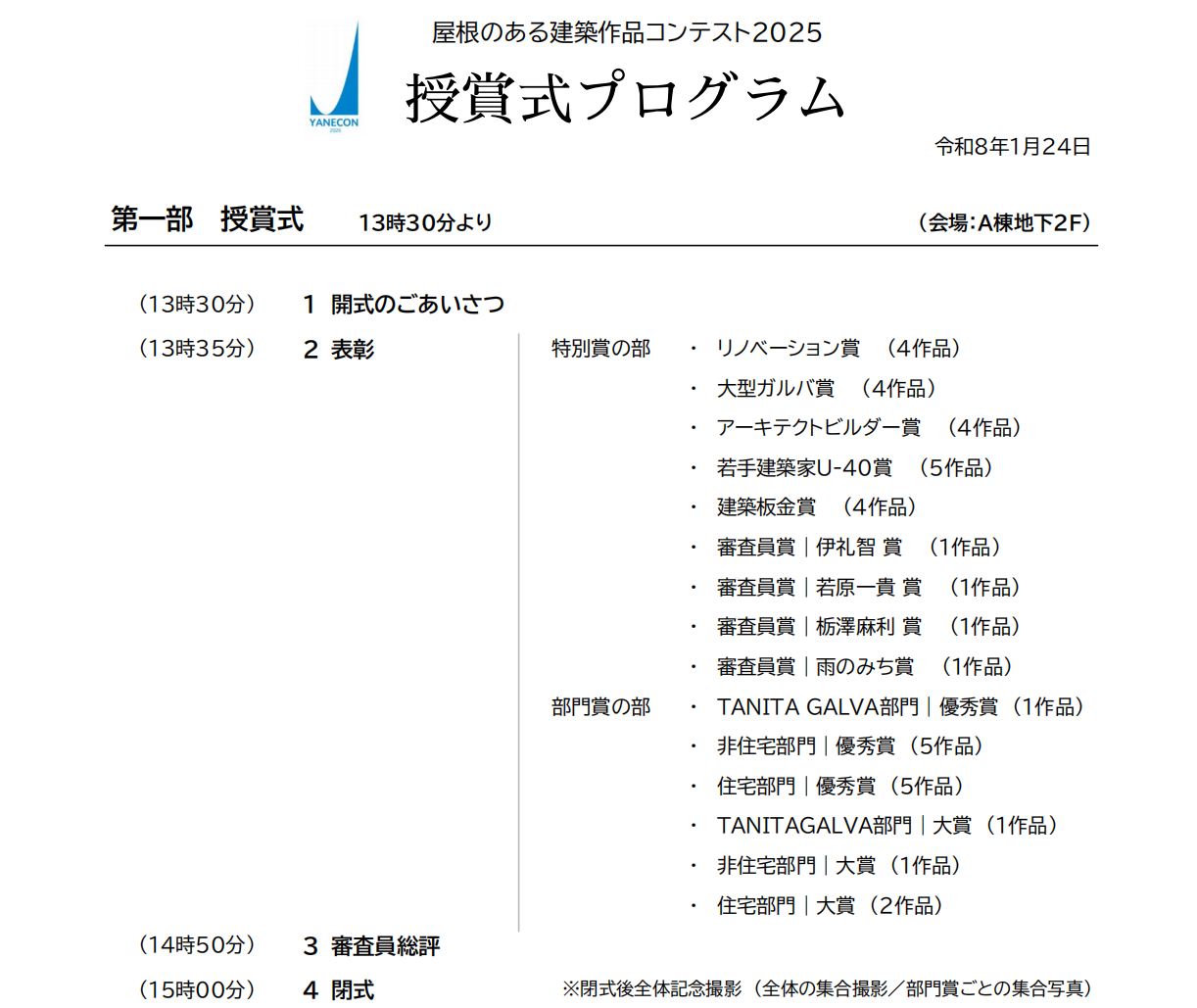

せっかくなので1月24日(土)に行われた屋根コン2025授賞式のお話も

すこしできたらと思っています

昨日、

昨日、