私が初めて伊礼智設計室にお邪魔することになったきっかけは、

スタッフから弊社に頂いた一本の電話でした。

社長に就任して2年目の冬。

土日休みなんですが、仕事が終わらず、ひとりで土曜出勤。

シーンとした中で、黙々と仕事をこなしていたところ、電話がなりました。

普段、あまり電話を取ることはないのですが、

一人だったことや、その時の「呼び出し音」が

何か違って聞こえた?こともあり、取ってみました。

資料請求の電話でした。

内心「HPからでも資料請求は出来るのに」とか

「なんで今日は留守電にならなかったのだろう」などと思いながら、

問い合わせの内容をメモしました。

送り先の社名、住所を聴くと

「あれ、この名前はどこかで聞いたことがある」

「この住所って、OMの石田先生がいらっしゃった事務所の近くでは?」

などと思いつつ、電話を切りました。

そして、残務処理に集中していたところ。

あれだ!!

と思い出し、会社の書棚へ。

手に取った本は、「オキナワの家」

著者を確認すると 建築家伊礼智 とあります。

実はちょうどその頃、絵本をつくろうと構想中でした。

ご存じの方も多いと思いますが、

「雨くんのひとり旅」 という絵本。

タニタハウジングウエアの仕事は、つくったモノを売って終わりではなく、

そのモノによって、住まい手が得られる価値を提供しているんだ。

私たちの仕事を「雨のみちをデザインする」ことと位置づけ、

その思いを、社内外にうまく理解してもらうために、

絵本をつくってはどうかと考えていました。

そんなとき、2004年の12月頃でしょうか、池袋のジュンク堂で偶然出会ったのが、

「家ってなんだろう」「家のきおく」「オキナワの家」の3冊。

早速3部ずつ購入し、1冊は自宅に、1冊は会社に、

そしてもう1冊は絵本づくりを一緒に考えて頂いている会社に送りました。

中でも一番印象に残っていたのが「オキナワの家」

以前、沖縄に行った際に、名護市役所や中村家を見ていたので、

とても親しみを覚える内容でした。

「オキナワの家」の建築家の事務所から問い合わせを頂いたことを大変うれしく思い、

早速お礼のお電話をしました。

伊礼さんは不在でしたが、先ほど電話を頂いた女性スタッフにお礼をお伝えしました。

是非お会いしたい、そう思い、

資料請求のカタログに手紙を同封して送りました。

実は、その手紙が こんなところに UPされています。

*もう5年も前の話ですが、よくこんな手紙を書いたモノだと思います

*ブログにUPされていたことに、1年くらい気づきませんでした。

届いた頃を見計らって連絡を取り、アポイントを頂きました。

17時に事務所に伺い、1時間ほどお話ししたあと、

「食事でもいかがですか? 出来ればスタッフの皆さんもご一緒に」とお誘いしたところ

「いいですよ」

ということになり、近くのお店で22時頃までいろいろなお話を伺いました。

自宅のリフォームを担当していただいたSさん以外の3名にも参加していただきました。

この初めて伊礼智設計室にお邪魔したときの4名のスタッフの最後の一人であり、

伊礼さんと会うことができたきっかけの電話を頂いた方が、寿退社となりました。

既に多くの方のブログでもUPされています。

うれしいというか、寂しいというか・・・。

これからは、妻として母として、

そして地元に良い住まいづくりを根付かせるつくり手として

活躍を期待しております。

5年間、大変お世話になりました。

ありがとうございます。

本件に関しては こちら でも紹介されております。

併せてご覧下さい。

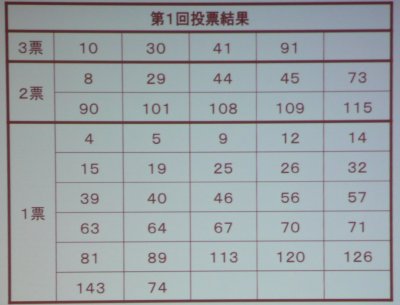

先週末、WASSの研究会に参加させていただく機会がありました。

先週末、WASSの研究会に参加させていただく機会がありました。