穂積隆信さんにお会いする機会がありました。

穂積隆信さんにお会いする機会がありました。

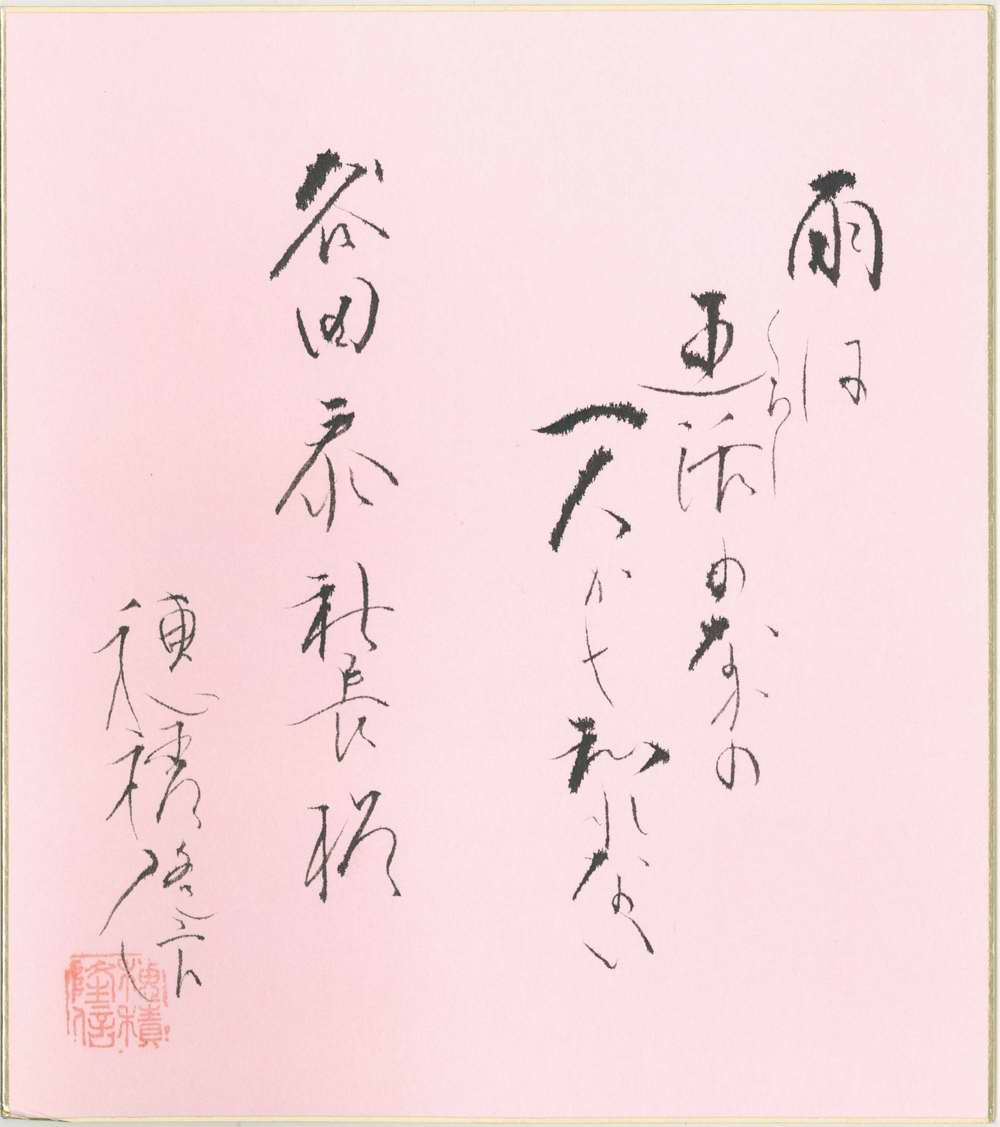

雨くんの絵本を1冊差し上げたところ、こんな色紙を後日頂きました。

こうして雨のことを考える方が増えていくことは嬉しいですね。

日々心動かされたことを記していきます

国際シンポジウム「雨と共生する水辺都市の再生」に出席してきました。

26・27日の2日間に渡る開催でしたが、私は本日27日のみ参加しました。

循環型社会の担い手として世界各国から雨が注目されています。

ちなみに本日は法政大学市ヶ谷の最上階での開催。

すぐ裏には靖国神社が見えます。 その先には皇居も見えるのですが、その2か所だけが切り取られた世界のように見えます。

その先には皇居も見えるのですが、その2か所だけが切り取られた世界のように見えます。

東京の街は本当に汚いね!

ととある建築家の方がつぶやいておりました。

少しずつでも緑をつなげていきたいですね。

もう7年も前の話ですが、ちょうど会社にある資料を整理していたところ

98年に墨田区で開催された

雨水利用自治体・市民フォーラム「21世紀の雨水利用を展望する」

の報告書が出てきました。

何とその時、伊礼先生とお会いしていた事実が判明しました。

97年に雨水フェアin沖縄が開催され、中村家などを見てきた翌年。

男同士で赤い糸はありませんが(笑)・・・・。何か運命を感じています。

落ち葉が気になる季節になってきました。

区内の公立学校の式典に参加した際、落ち葉対策としてこのように施されていました。 最近こうした対応も多いようですが、なかなか根本的な解決にはならないようです。

最近こうした対応も多いようですが、なかなか根本的な解決にはならないようです。 こんなところにも使えるようになると良いんですが・・・

こんなところにも使えるようになると良いんですが・・・

まだ紅葉には少し早いようですが、

まだ紅葉には少し早いようですが、

先週よりは体感温度も下がっているようです。 最近出来た近くにある保育園の写真です。

最近出来た近くにある保育園の写真です。

ちょうど屋根の形状の関係で谷になる部分があり、雨が集中して流れているようです。

屋根面積も大きいので、雨水が飛び出してくるようです。 そこで既製品を利用してこんなものを取付ています。

そこで既製品を利用してこんなものを取付ています。

こんな雨のみちもあるんですね。

個人的にはヨーロッパで見られるガーゴイルのようなものつけてもおもしろいと思います。

保育園なので、子どもたちに親しまれるようなデザインだと良いですね。

雨の日が続いています。

そんな雨の日を充実させるために、

連休中にDVDを借り、「いま、会いにゆきます」を見ました。

主題歌の「花」は子どもたちも大好きな歌ということもあり、

家族全員(小5~年長まで)一緒に見ました。

これだけ「雨」のシーンの多い映画も珍しいかもしれません。

佑司がタイムカプセルを隠した場所では、

がらくたの中に、雨といの部材も出てきます。

雨の季節を大切にしたいですね。