12月24日、弘明寺の家(マンションリノベーション)を見学させていただきました

12月24日、弘明寺の家(マンションリノベーション)を見学させていただきました

こちらは茶の間兼寝室

既存の出窓を利用し、縁側のような雰囲気に仕上がっています

角度を変えて、夕暮れ時です

角度を変えて、夕暮れ時です茶の間は段差があり、腰掛けることもできます

左手には無印良品のプラケースを利用した飾り棚

キレイに納まっています

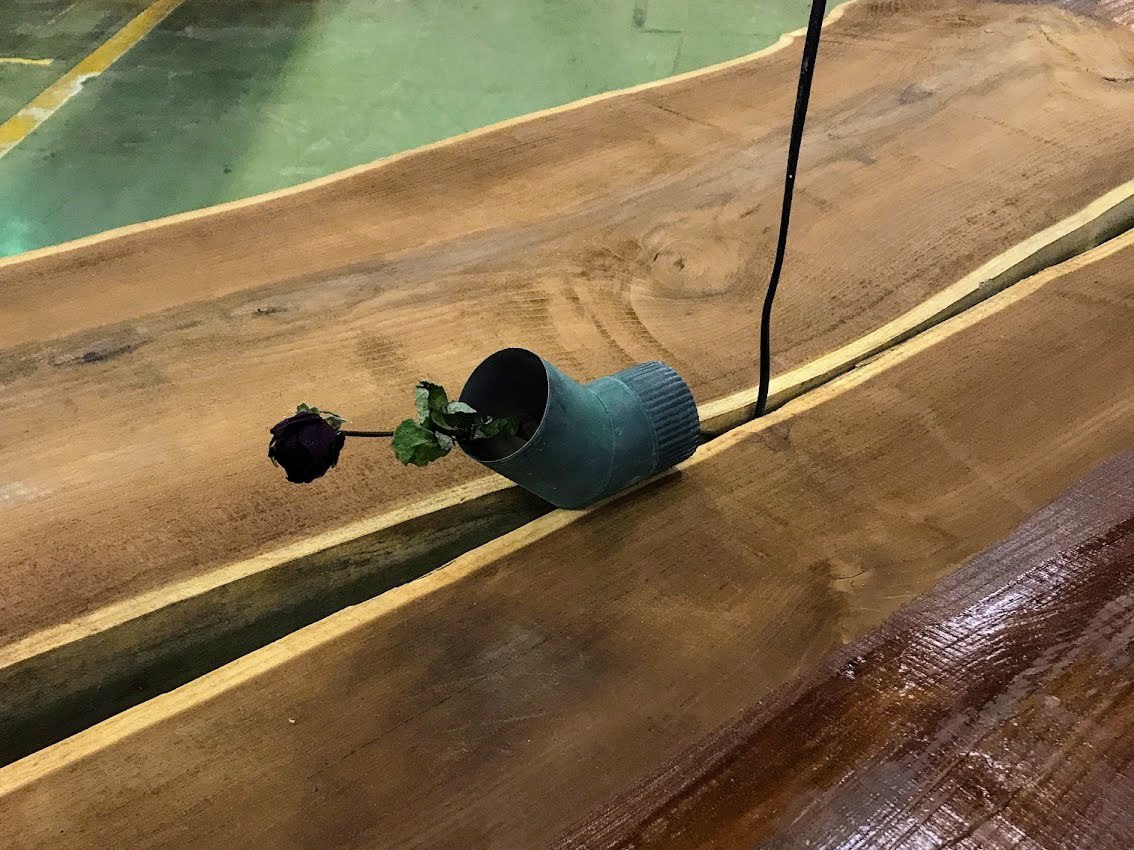

ダイニングからキッチンをみたところ

ダイニングからキッチンをみたところ

裏動線が確保されていて、洗面、浴室へとつながっています

その後は近所の居酒屋で会食

イブの夜にもかかわらず、女子を含め、多くの方が集まっていました

小谷さん、お忙しい中、ありがとうございます