雨の書道展 9/30に行われた雨の書道展の様子です。

9/30に行われた雨の書道展の様子です。

多くの子供たちに参加、来場いただいたようです。Dr.雨水の村瀬さんもとても良い表情をされています。

雨の書道展をきっかけに、子供たちが雨や自然の循環について考えてくれると良いですね。

ちなみに私は残念ながら出席出来ませんでした。

日々心動かされたことを記していきます

雨の書道展 9/30に行われた雨の書道展の様子です。

9/30に行われた雨の書道展の様子です。

多くの子供たちに参加、来場いただいたようです。Dr.雨水の村瀬さんもとても良い表情をされています。

雨の書道展をきっかけに、子供たちが雨や自然の循環について考えてくれると良いですね。

ちなみに私は残念ながら出席出来ませんでした。

新幹線ホームできしめんを食べた後、

のぞみ&中央線で小平の見学会に参じました。

見学会としては残念な雨。(でも来場者は多かったです)

企画されているみなさんご苦労様でした。

個人的には、雨の中、しっかり機能しているかの確認も出来、良かったです。

雨で夕方ということもあり、

私の技術ではなかなか綺麗な写真が撮れませんでした。

敷地の大きさに対してこのくらいの規模(大きさや高さ)の建物というのは良いですね。

外構造園工事がどのように仕上がっていくか楽しみな住まいです。

しっかりと機能を果たしているようで一安心。

金属を扱っていることもあり、今回ちょっと気になった金具をUPします。

こうしたシンプルなものでデザインが統一されていると綺麗に見えます。

昨年、8月に5,000冊作成した

「雨くんのひとり旅」

1年以上かかりましたが、無事在庫がなくなりました。

ありがとうございました。

「雨くん」が皆さまのところですこしでもお役になっていればうれしい限りです。

なお本来であれば、第2段を出版すべきところですが、

まだ全く準備をしておりません。

ということで同じものを増刷すべきか、

多少時間をかけても、第2段を準備すべきか迷っているところです。

みなさんからの数多くのご意見をお待ちしております。

日本文化デザイン会議’06in徳島 が10/13~15に開催されます。

これは徳島出張で駅に貼られていたポスターを撮影したものです。

「人」が手を広げて上を仰ぐ姿が「天」であり、

その天から注ぐ天水(あまのみず)が雨に転じます。

豊かな自然の恵みをあますところなく生かす、徳島のおおらかさを「天水」に見いだしました。

また、「天水」を、今世紀の地球的課題である持続可能な環境循環を表すキーワードとして、

まさに徳島から前向きに捉え直すことを目指していきます。

徳島の方言としての「天水」「少しおめでたくて、ひとつのことに夢中になる、有頂天になる」を

もの・ことを起こす純粋なものとして解釈し、

お接待の心に代表される天国に通じるとも言える徳島マインドを再発見します。

HPからの抜粋です。

「天水」は徳島の方言でもあるようです。

様々な分野から著名人が参加します。もちろん建築家も含まれています。

どんな会議になるのかちょっと気になります。(残念ながら参加は出来ません)

先日開催された書道展の審査の様子です。

幼稚園から大人までかなりの数の作品が集まっています。

雨に関することばであれば、何でもOK。

「五月雨やあつめてはやし最上川」芭蕉の句なども作品にありました。

また 「白雨」 などという見たことがない言葉もありました。

一番、ドキッとしたのは

「雨もり」

小学生の作品でした。

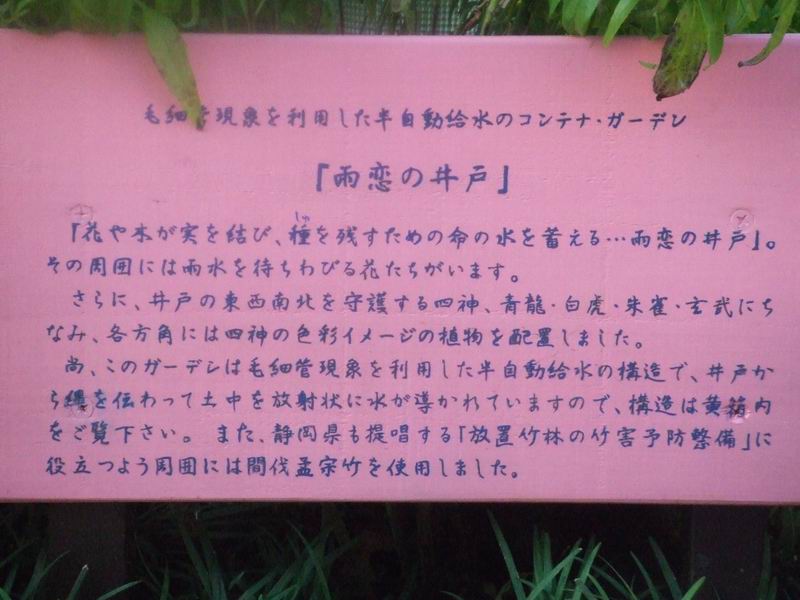

先日熱海に行った際に見つけた 「雨恋の井戸」 権現坂を上がった、伊豆山神社の近くにあります。

権現坂を上がった、伊豆山神社の近くにあります。

「ガーデニングフェスティバルin熱海2006」の一環で行われた 「第6回フラワーコンテスト」で地区別ミニガーデンの部 市長賞をとった作品です。

伊豆山神社は 源頼朝と北条政子の忍び逢いの地 ともいわれているので

このような名称がついているものと思われます。

ボランティアで参加した山中湖でしたが、

その合間にとある別荘を見に行きました。

この会社の社長宅(別荘)とのこと。

この会社の社長宅(別荘)とのこと。

ゲストハウスといった方がよいくらい大きな住まいでした。

ボランティアの合間ということもあり、Tシャツに短パンでしたが、折角なのでご挨拶。

ちょうど社長本人がプライベートでお越しになっていたようです。

初めてお会いしましたが、とても日本語の上手い外国人の方でした。

「今年の秋・冬を過ごして、春先どのようになっているかが楽しみ」とのこと。

関心を持っていただいているようで何よりです。

ボランティア会場であるYMCAからは2km程度。

自転車で行きましたが、湖畔からの1kmはずっと上り坂。

帰りはペダルを踏まなくとも40km以上出ていました。

スタートした打ち水大作戦。

その記録を打ち水大作戦本部に送ったところHPにUPされたとのこと。

現時点ではトップ画面の2つは当社の取り組みが紹介されています。

*いつまでリンクされているかは判りませんが・・・

食堂前の緑のカーテンもしっかり写っています。