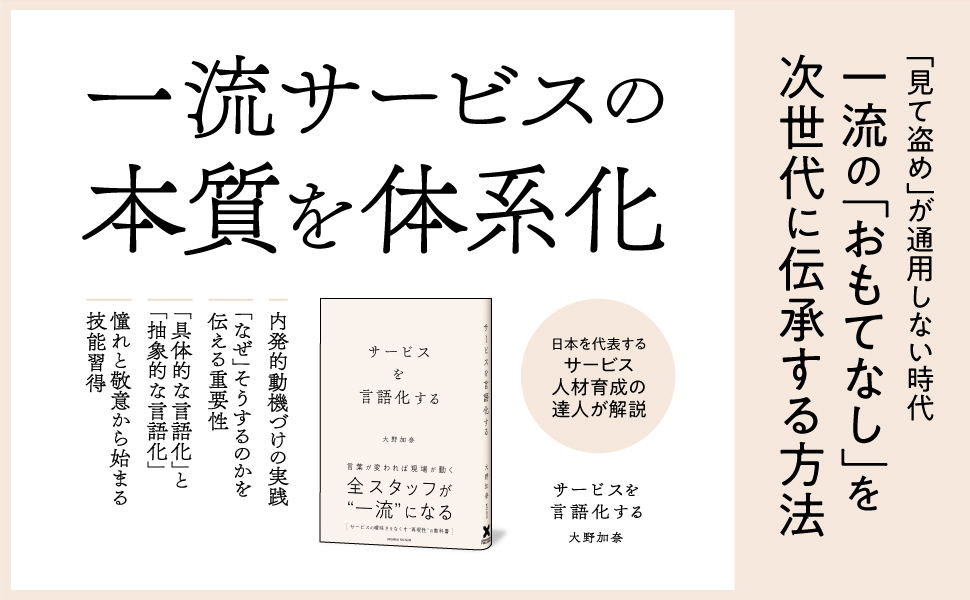

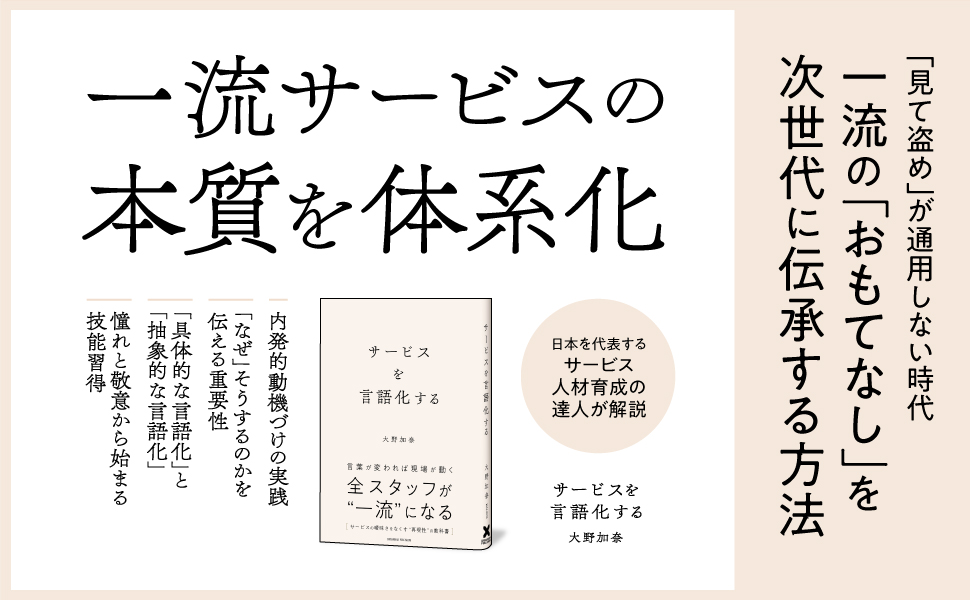

言語化、ここ数年よく見るワードです

具体的なことを言語化するのがいわゆる言語化と私は考えていました

第2章 で出てくる抽象的言語化

言語化に抽象的があるんだ そんな感じで読み進めました

おもてなしなど、言語化が難しいと感じがちです

そこで諦めるのではなく、抽象的な言語化をしてみる

結果として、答えではなく、問いが生まれ

自己対話につながり、自省の習慣化・学びの機会を創る

はじめに で出てくる

「自分で考える人」を育てる道しるべ

そんなことにつながっていくように思います

抽象的言語化 この言葉を頭の隅に置いておこう

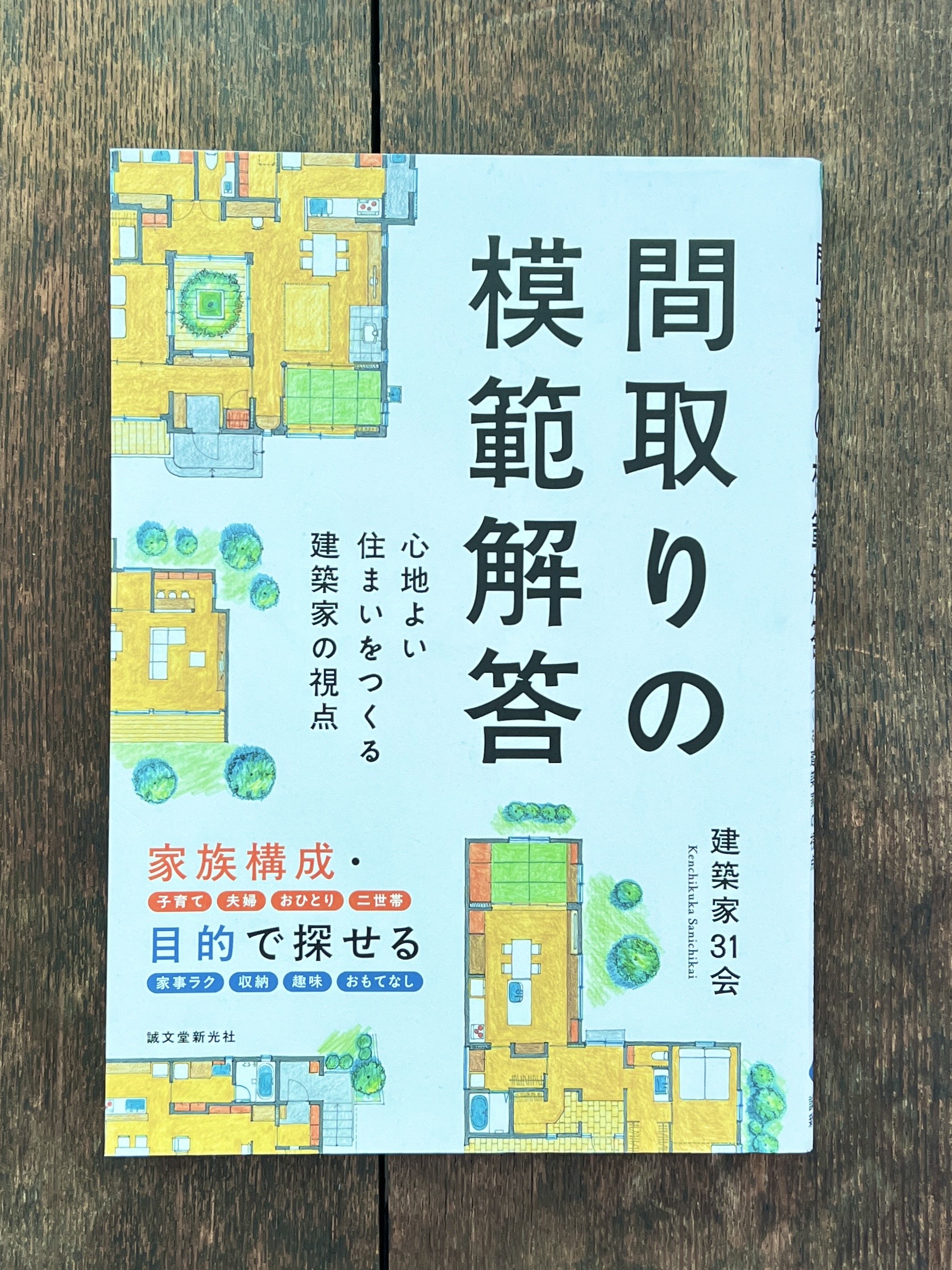

サービスを言語化する

株式会社ココテラ

大野加奈さん

*知人の奥様でした 一度お話伺ってみたいですね