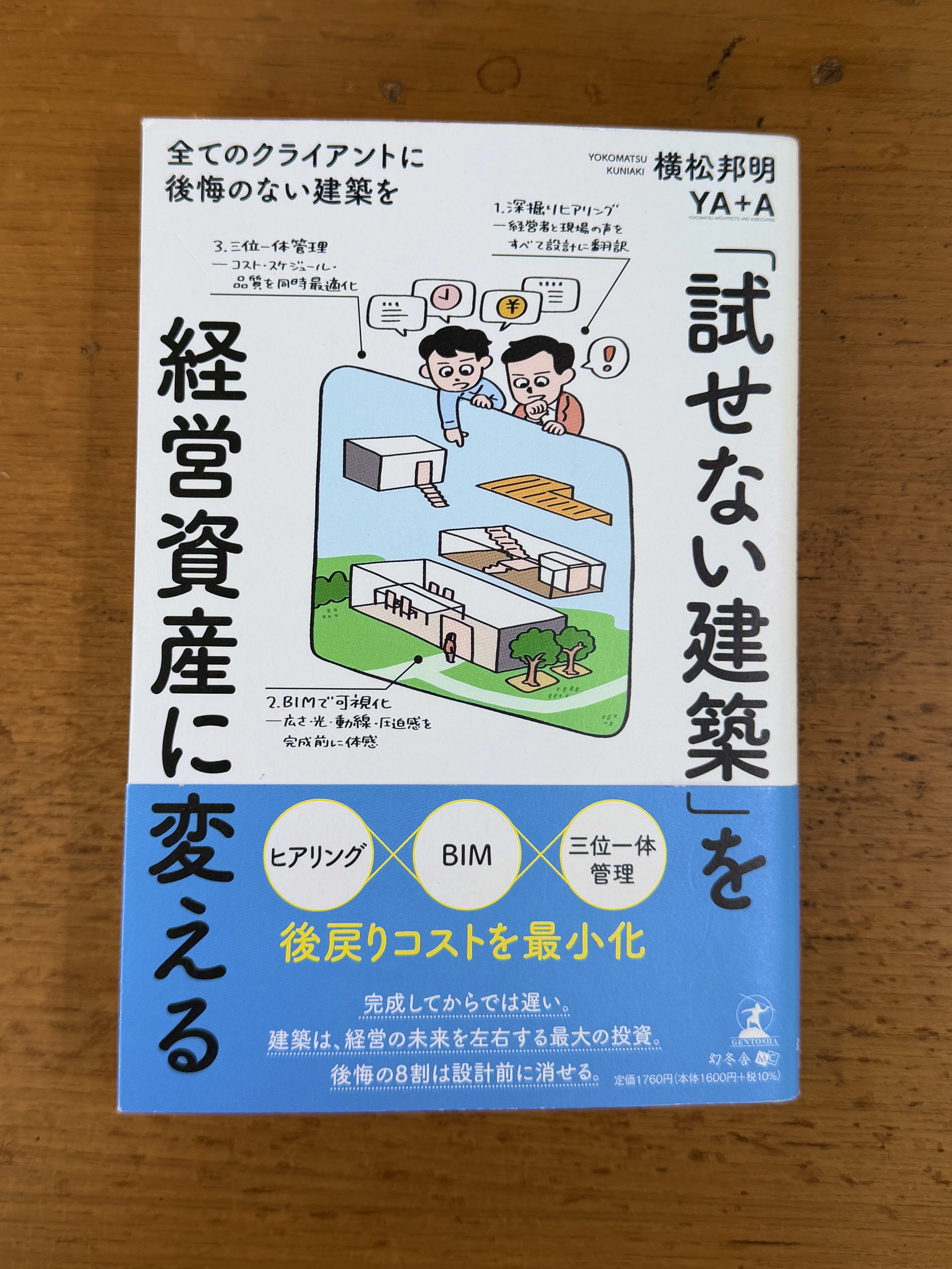

建築には様々な可能性がある

BIM、3Dなど空間が可視化されることで、イメージ通りの建築になっていく

もちろん経営資産となると

経営者として会社としてどうしたいか?

いろいろと考えてしまった

建築家の仕事ってどんどん広がってますね

日々心動かされたことを記していきます

建築には様々な可能性がある

BIM、3Dなど空間が可視化されることで、イメージ通りの建築になっていく

もちろん経営資産となると

経営者として会社としてどうしたいか?

いろいろと考えてしまった

建築家の仕事ってどんどん広がってますね

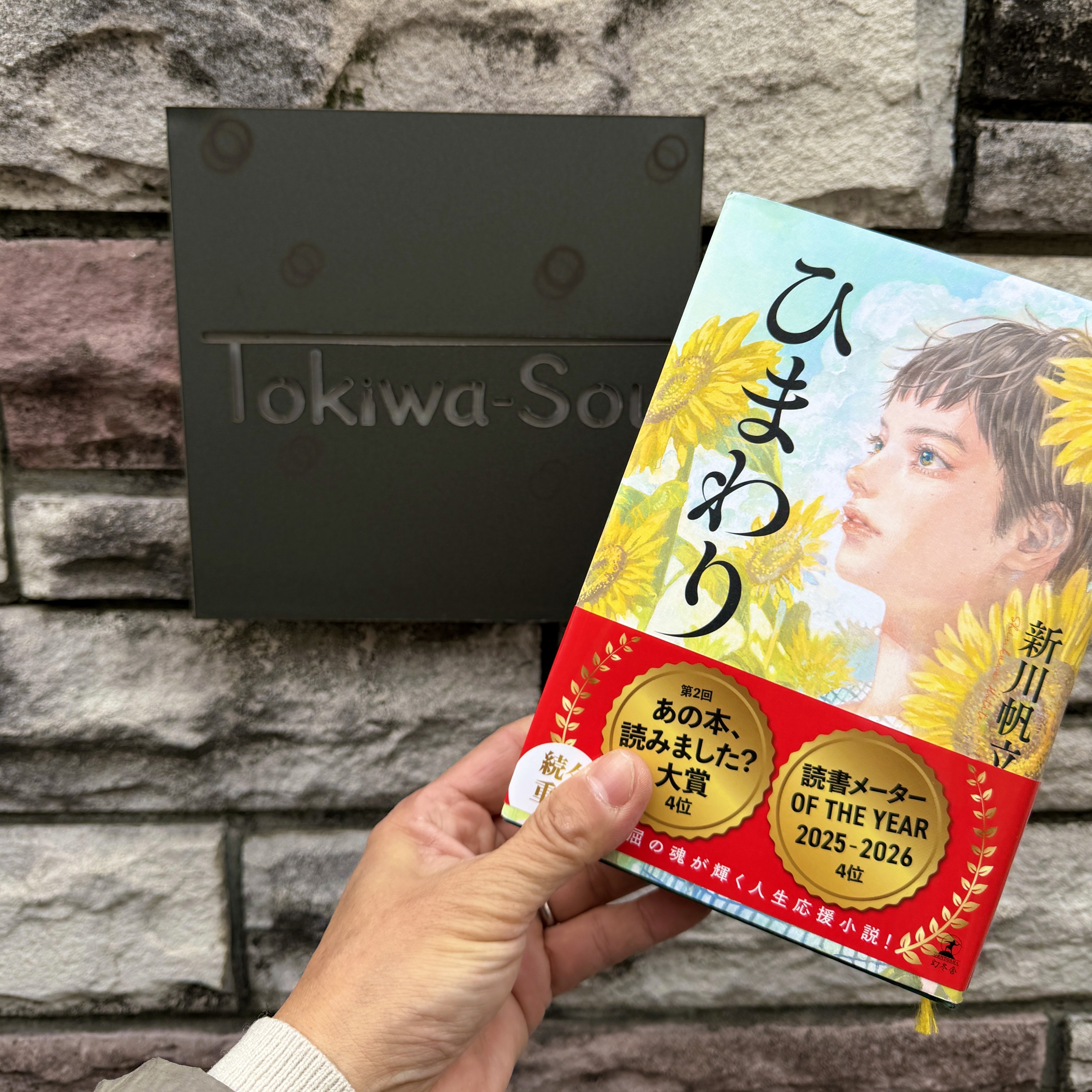

弁護士菅原崇さんにお会いする機会があった

司法試験に挑戦中のTokiwa-Souメンバーの話をしたところ

新川帆立の『ひまわり』の案内をいただいた

前例がない音声受験で挑戦

日本初の司法試験音声受験合格者である

菅原崇さんの多くの固有のエピソードが下敷きになっているそうだ

ちなみに小説の主人公は女性でした

Tokiwa-Souの二人にもぜひ頑張ってほしい

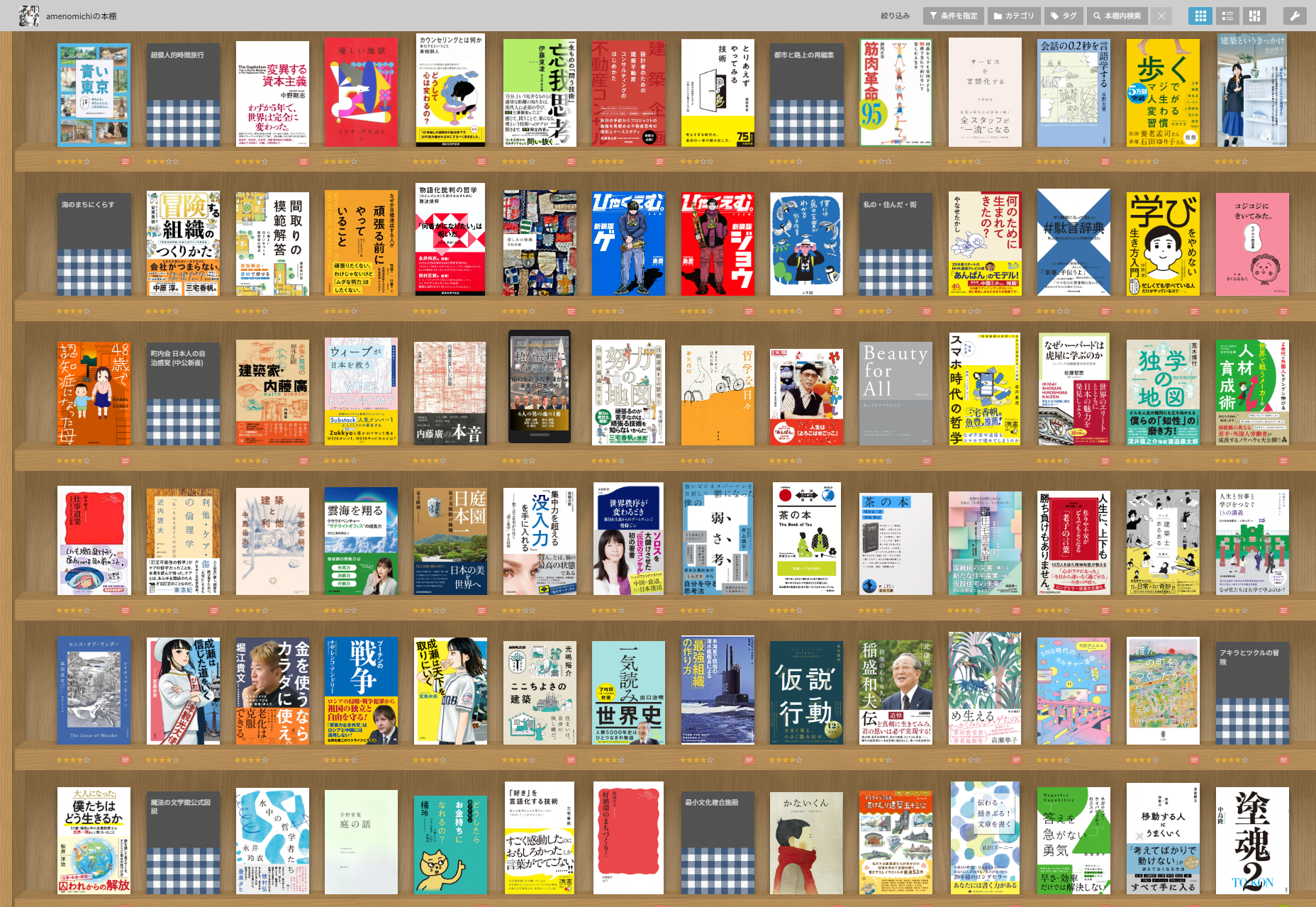

1番下段の 庭の話 から 青い東京 まで

読了した本が74冊 例年よりちょっと多めかな

これ以外に積読本も多数あります

ここ数年は哲学的なものを手に取る機会が多い

私が参加している読書会でもその傾向があります

日本の経済についてもいろいろ考える1年だったように思います

特にインフレ経済に慣れていないことを自覚しました

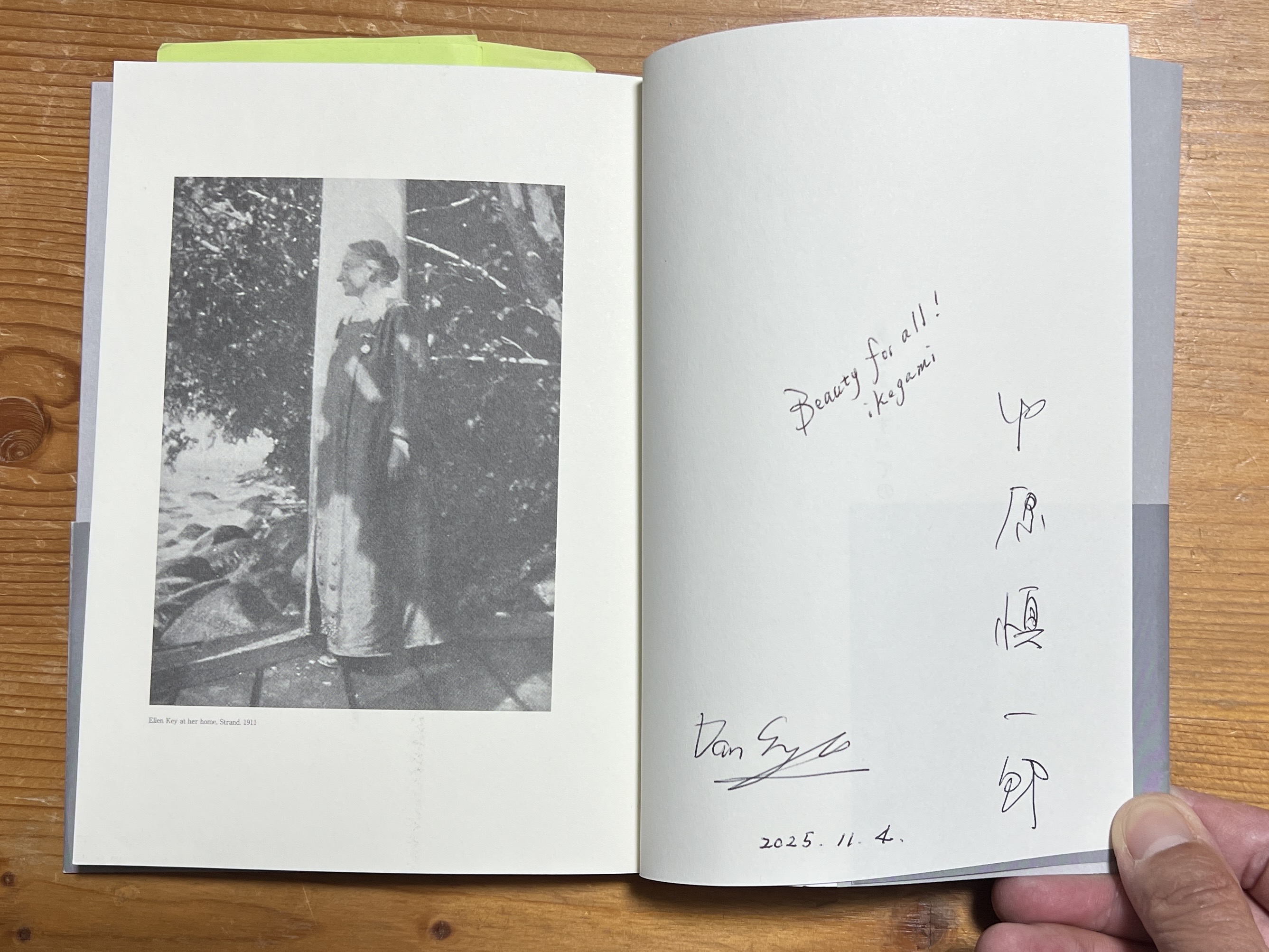

Beauty for ALL

美しさは誰のもとにもある お金でしか得られないものではない

歩く

靴を3足購入 ほぼその靴しか履かなくなりました

父がこの本を購入して読んでいることにビックリ

歩けることって大切ですね

冒険する組織

多様で答えのない社会では一步踏み出すことが大切

Good Job よりも Nice Try が求められています

カウンセリングとは何か

作戦会議:生活を回復するための科学的営み

冒険:人生のある時期を過去にする文学的な営み

近代の根源的なさみしさの中で

正直に、率直に、本当の話をすることを試み続ける場所

自由に自分らしく生きるってなかなか難しい

だからこそ一人ひとりをキャリアを大切に考えたい

今年もどのような本に出会い、考えや行動が変化するか楽しみです

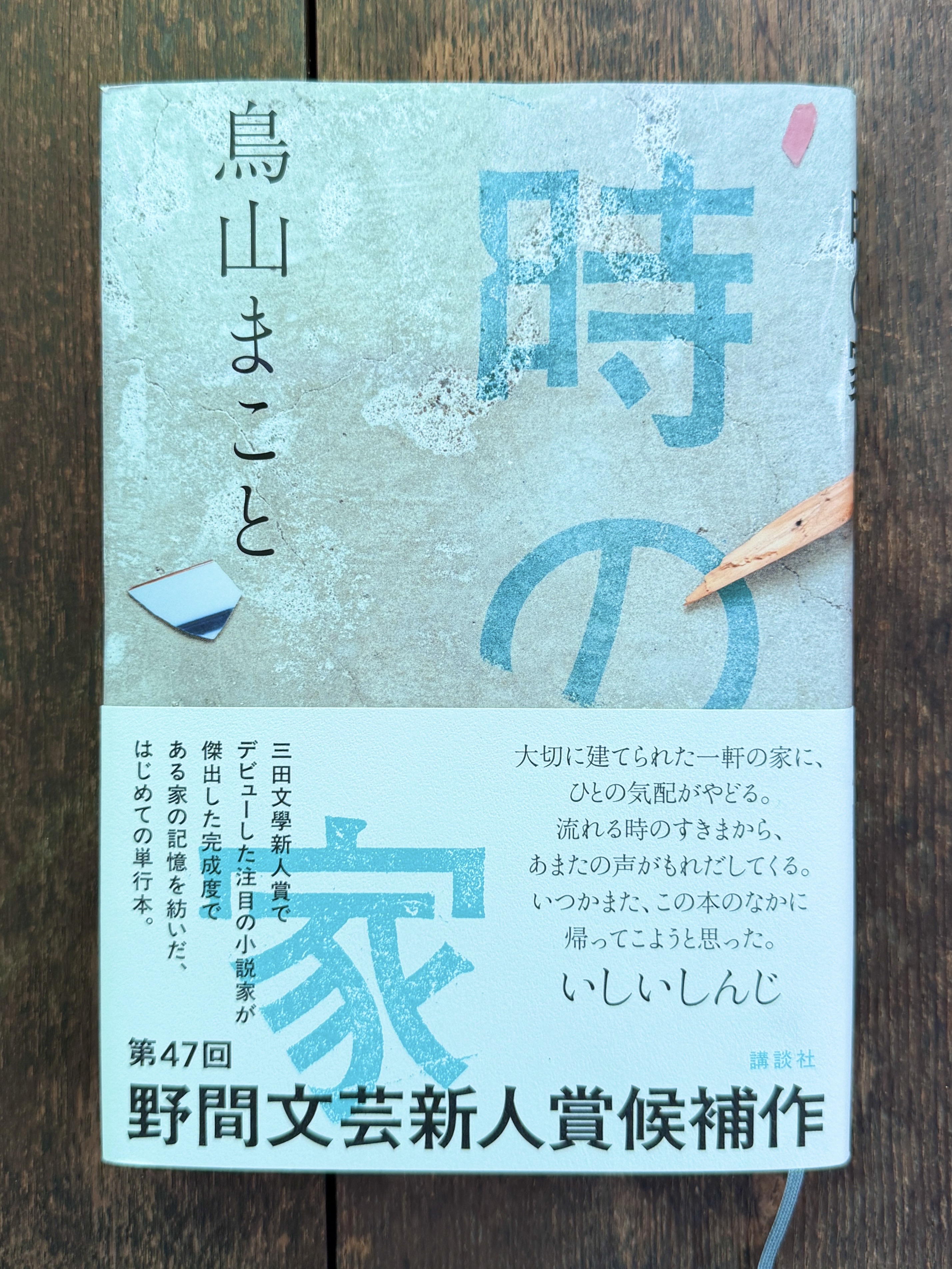

前川 桂恵三さんのSNSでこの本のことを知る

OB客が家を建て住んでいる経験が元になった小説

第174回芥川龍之介賞の候補作となっている

帯にかかれている文章はこちら

3代にわたって住み注がれた住まい

といっても親族ではない

それぞれの記憶が住まいとつながっている

そんな3代をいったりきたいしながら

空き家になった住まいをスケッチする青年

阪神大震災、海外赴任、二人の関係

この四間角の平屋だからこそその記憶が蘇る

住まいづくりを考えている人たちにも読んでほしい

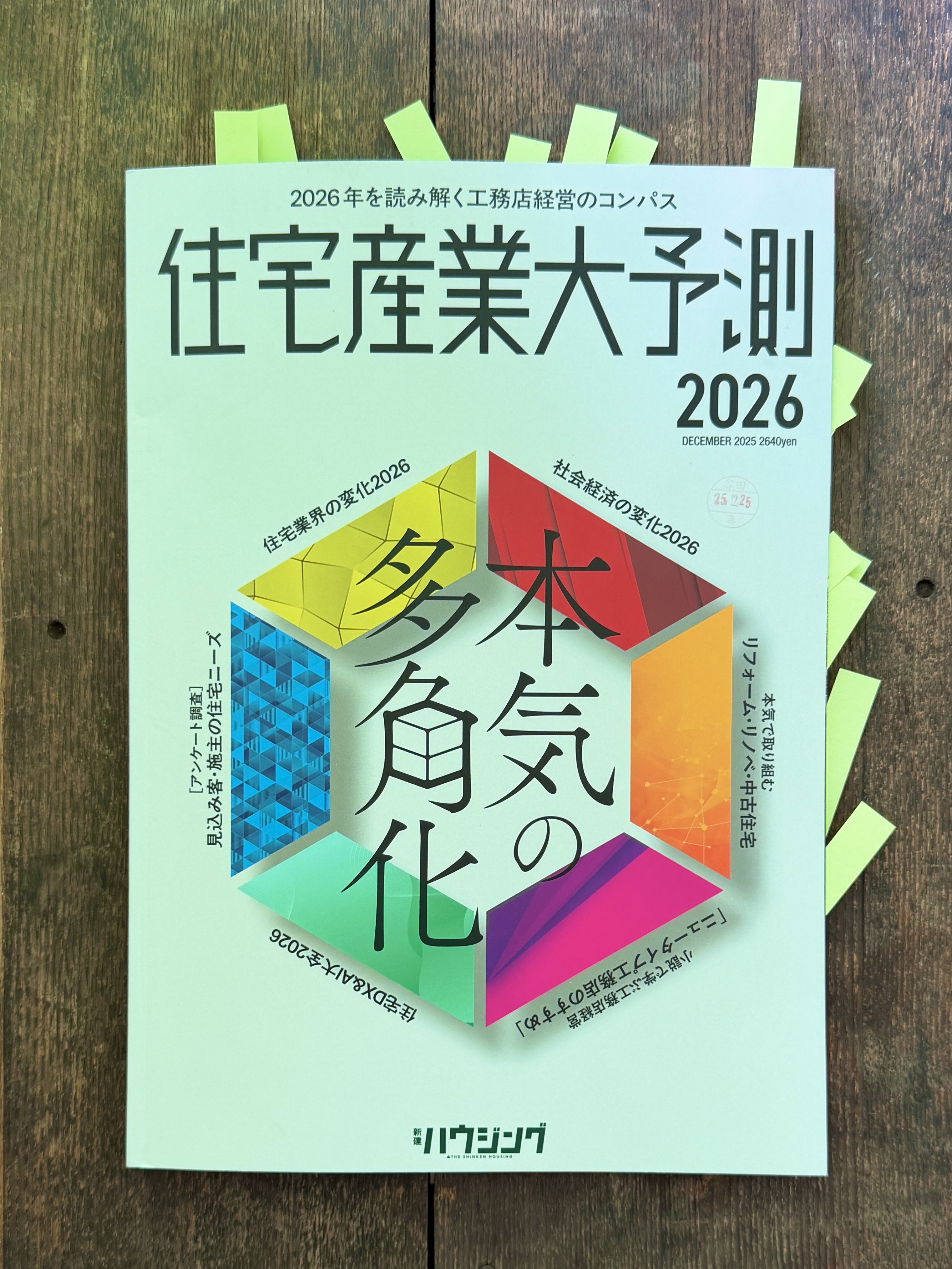

住宅産業大予測2026 毎年楽しみにしている

12/23に行われた住宅産業大予測フォーラム2026「本気の多角化」

事前に巻末の小説だけ読み

リモートで楠木建さん、三浦祐成さんのお話を聞いた

今年下期(10月)のスタートにあたって

社内で話したときに使ったパワポの一部

一人ひとりの関心事をベースに新しい価値を探求する

心理的安全性、そのためにも深い自己紹介で互いを知ることが大切

まだ3ヶ月しか経っていないのに忘れてました

生成AIなどの活用で

市場創造・顧客創造の時間が持てる時代に

新しい価値、探求していきましょう

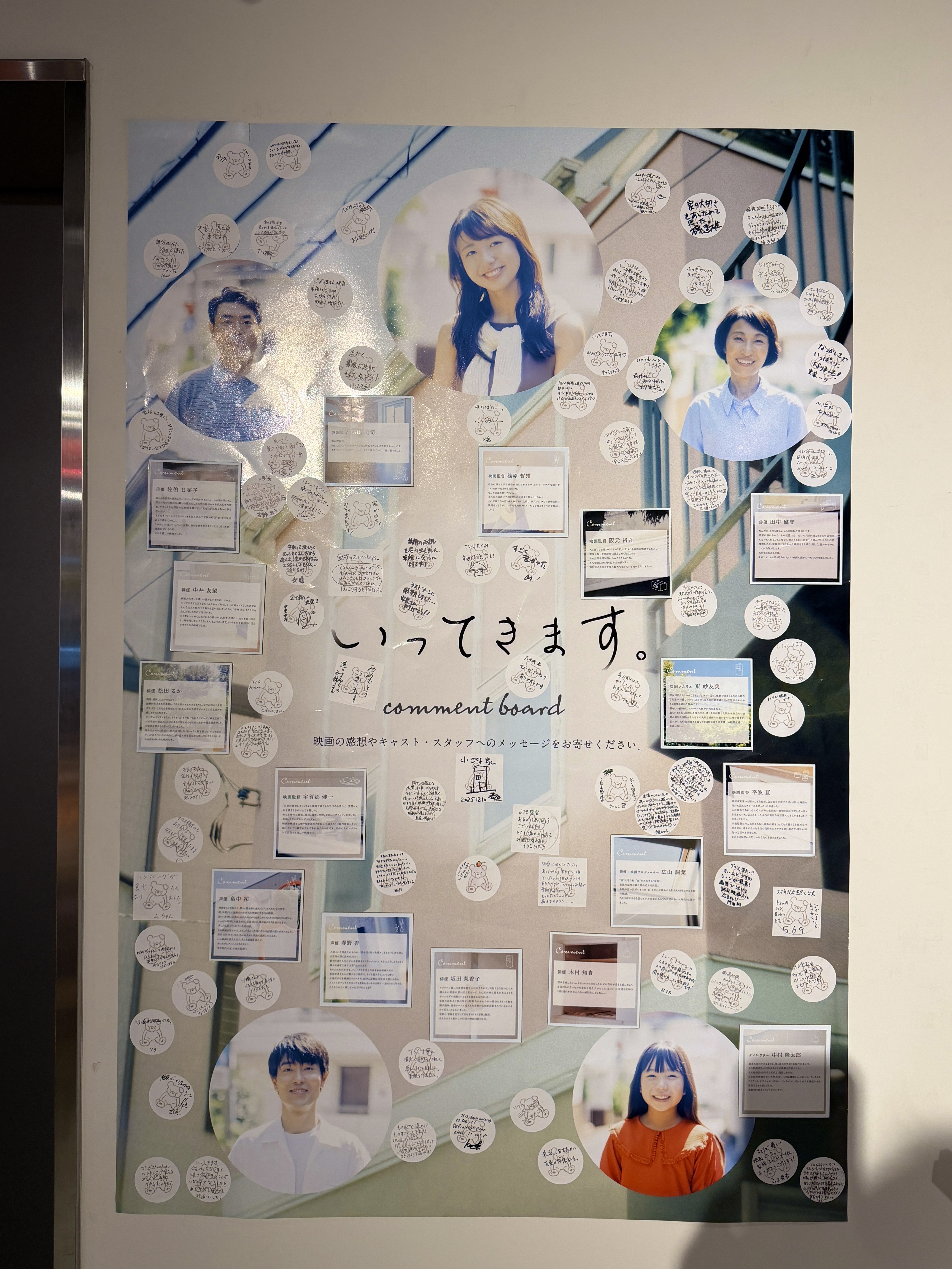

1日1度下北沢のK2で上演される「いってきます。」

1日1度下北沢のK2で上演される「いってきます。」

舞台挨拶のある日、ちょうど立ち寄れる時間があったので観てきました

きっかけは、若原一貴さん

この撮影場所に新しい住まいを設計され完成見学会をやっているようだ

上映後の舞台挨拶

一番右手の西岡空良さん

彼の育った家が突然建て替えられることになり

映像遺産として残せないか、そこで映画化がスタートした

購入したパンフレットにもその想いが記されていた

狭小敷地に建つ個性的な住まい

生活していたからこそ切り取れる映像も多数あったと感じる

解体前の2週間で撮影したようだ

お父さんと娘のやり取りを描いた映画

私にも二人娘がいて、それぞれパートナーができ

先日も次女のパートナー家族と会う機会があったばかり

いろいろと考えさせられる内容だった

35分のショートムービー

舞台挨拶がある日に行くのがおすすめです

今のところ12月30日(火)まで上映しているようです

ARZ DESIGNさんのあとは

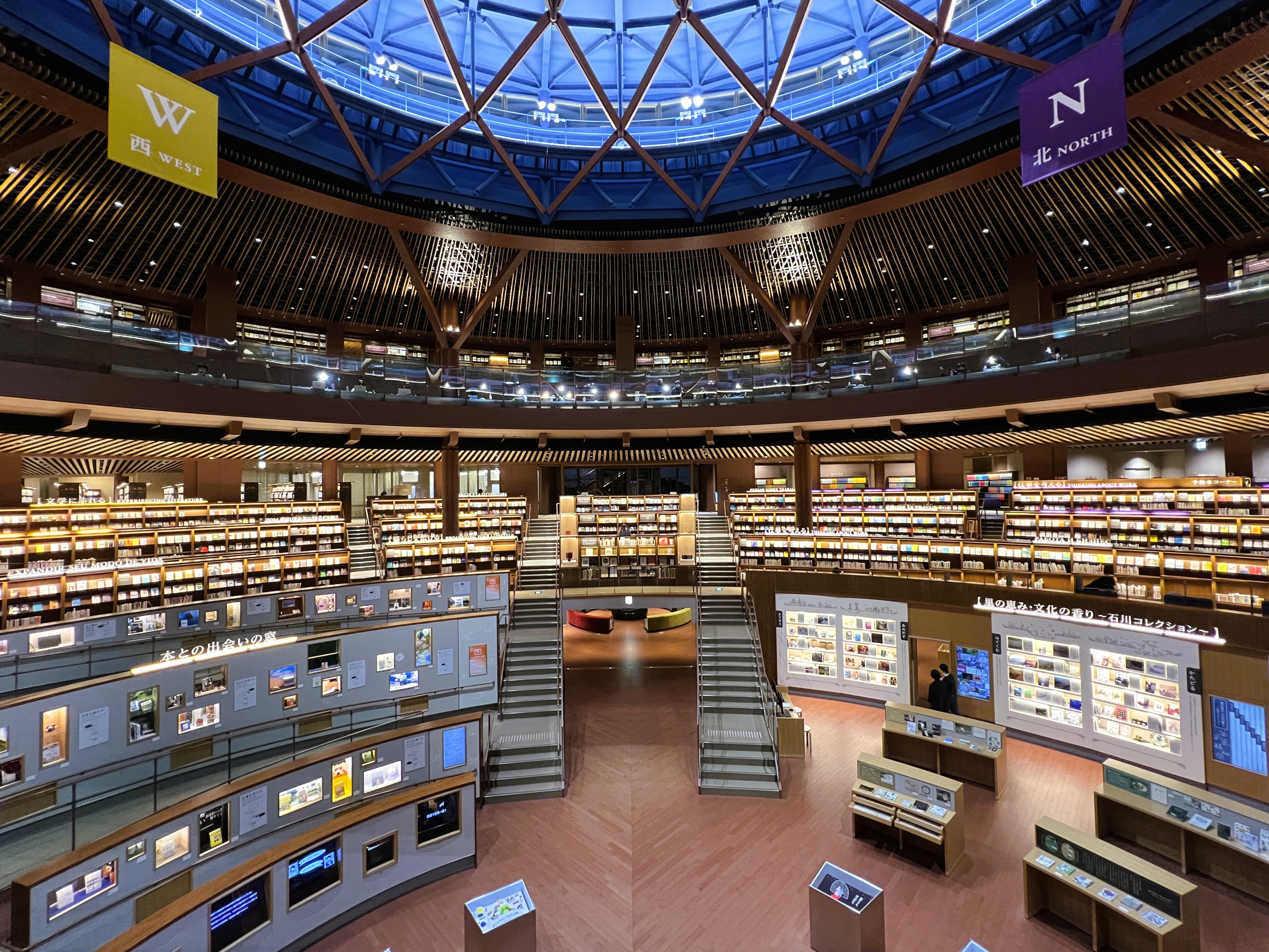

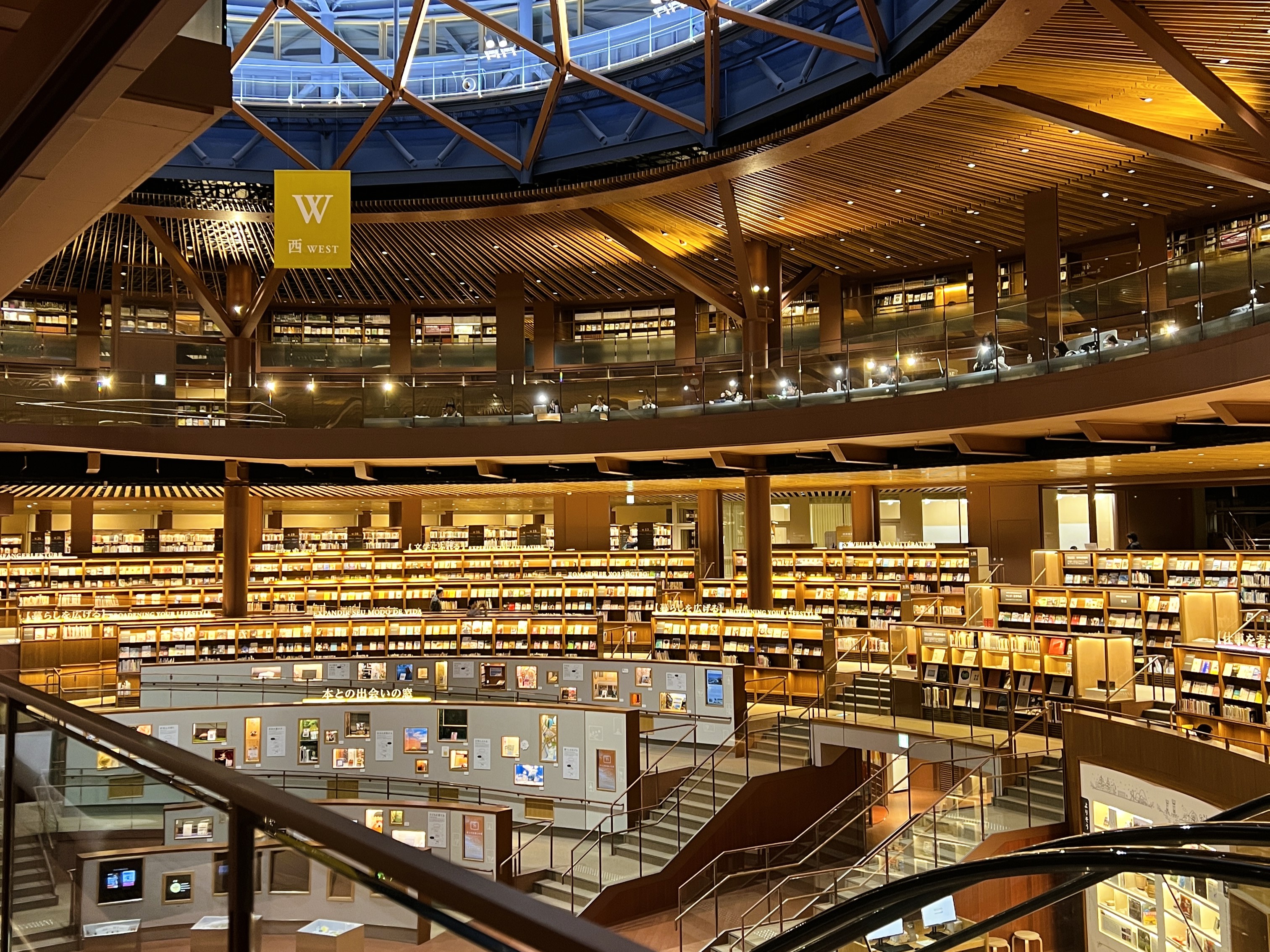

石川県立図書館へ

2022年7月にオープン

設計は、環境デザイン研究所さんです

様々なところから光や人が出入りできる図書館

よくみるチェーン店とは違うcafeもあります

*軒といですかね?

館内、中央に方位記号

確かに円形なので方位がわからないと

自分がどこにいるのかがわからなくなりそうです

本の杜をグルグルと歩き回りました

居場所もそこここにあり、皆さん自由に図書館の時間を楽しんでいます

2周ほど歩きましたが

明らかに館内散歩されている同年代の方が2名ほどいました

1周何m、何歩くらいになるのだろうか?

こんな図書館が幼少期に近所にあったら

本との距離感がだいぶ変わるのではないでしょうか?

建築を学んだ方の仕事が多様になる中、

その最先端を走っている高橋寿太郎さんの著書

こうした役割を望むオーナーも増えていると感じます

また一般的な住まい手も

事業者的な視点を持たないとと考えている方が増えていると感じます

確かに購入後の転売を考えることも当たり前な社会

建築や建築地をより魅力的にしていくことも大切な視点です

そう考えると設計士のためだけでなく

事業者的視点を持っている、または持たないとと考えている方にも

おすすめな本だと感じました

事例で喫茶ランドリーが出てくるのも嬉しい

できた当初は遊びに行くことが何度かありました

*先日のザ・ロイヤルファミリーで撮影に使われたのではないか???

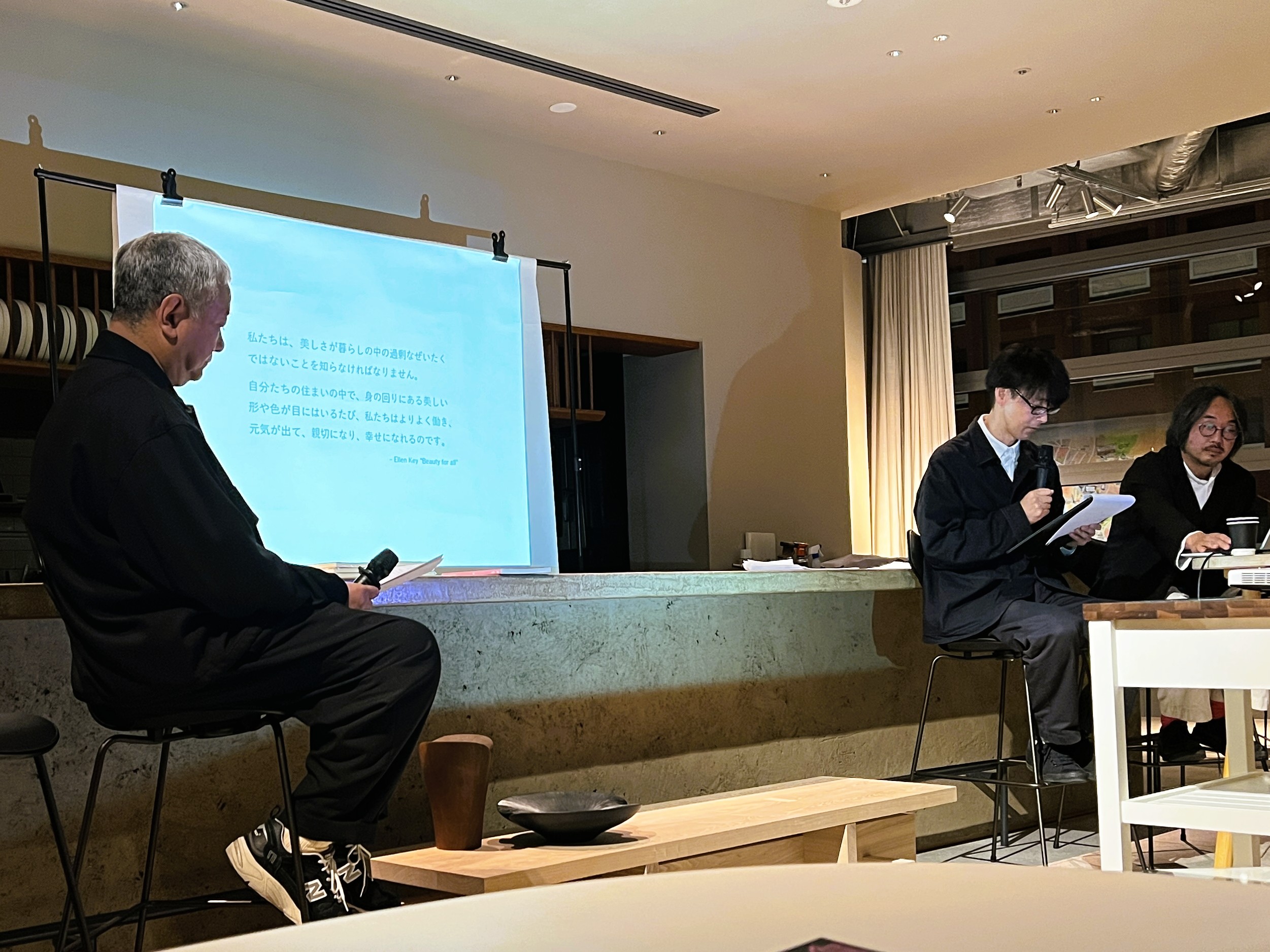

須長壇さんにご案内をいただき

Talk Event 「Beauty for All」に参加してきました

デザインは、人を幸せにできるか?

Ellen KeyさんのBeauty for Allを翻訳された

金沢大学准教授の池上貴之さん

100年以上前に出版されたこの本について、Ellen Keyさんについて、

色々とお話をいただきました

身の回りに美しさのあることの大切さ尊さ

便利さと美しさの調和

スウェーデン出身のデザイナー須長檀さん

このBeauty for Allは障害者によるデザインだそうです

stand the wear of the eye

見慣れてきてもなお美しいと思える

人々の目にさらされることに耐えている

そんなニュアンスのようです

建材の長持ちという視点においても大切な考え方です

大工の美 デザイン史以前の美しさ

民藝にも通じるお話でした

今回の企画をされたコンランショップ・ジャパンから

CDOの中原慎一郎さんも参加されました

Orby Restaurantを会場提供いただきました

中原慎一郎さんは、須長壇さんの自邸に何度もお邪魔しているそうです

私も1度だけお邪魔させていただく機会がありました

須長壇さんファミリーとともに頂く食事の時間は微笑ましい時間でした

登壇された3名のサインまで頂いちゃいました