7月に入りました。既に今年も後半です。

月日が経つのが早く感じられる年齢になってきました(笑)。

さて、表記にもあるとおり

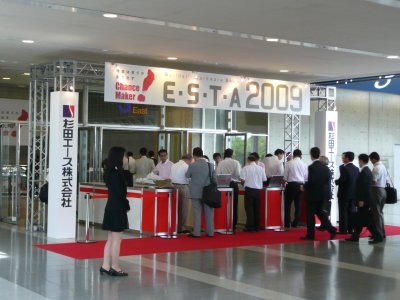

リフォーム産業フェア09+工務店フェア09 に出展いたします。

予算緊縮の中での出展なのでグループ企業の 吉岡 と一緒に出展します。

日時 7月14~15日 10:00~17:00(両日)

場所 東京ビックサイト 東1ホール

多くのお客さまのご来場をお待ち申し上げております。

この展示会の特徴はなんといってもこの2日間で100回以上開催されるセミナー

詳細は こちら

7月15日には下記トークショーも開催されます。

一歩先行く建築家トークショー『小さな家』伊礼智×『町家』趙海光 変わる住宅設計トレンド

建築家伊礼 智 氏 × 建築家趙 海光 氏 × 聞き手小池一三 氏

なおどのセミナーも席の予約はできず、先着順になるとのこと。

参加される方はお早めにお越し下さい。

セミナーは参加料がかかるように説明を聴いていましたが、

HPからはよく判りませんでした。

出展企業ということでこんなものも頂いています。 ご希望の方はお早めにお申し出下さい。

ご希望の方はお早めにお申し出下さい。