森びと建築塾が仙台で開催されました。

基調講演は、山辺構造設計事務所の山辺豊彦さん。

仙台ということで地震についても意識しながらの、

わかりやすい木構造のお話でした。

背割りなど現場で一般の方がちょっと気になる話についても触れられました。

パネルディスカッションは「循環の家」をテーマに

パネリストは

日影良孝建築アトリエの日影良孝さん

山辺構造設計事務所の山辺豊彦さんさん

森びとの会会長の大井明弘さん

栗駒木材の大場隆博さん

コーディネーターは

植久哲男さん

そうそうたるメンバーでした。

日影さんからは「循環の家」の設計について

・建築地である長野県原村の風景を意識して造られていること

・素材、仕事、家族、生命、時間など様々な循環を考えた家であること

・建てる場所にそれぞれの循環の家があること

大井さんから「循環の家」のパーマカルチャーについて

・30年以上家を売る仕事だとしてきたこと

・パーマカルチャーで試みている様々な事例の紹介

スパイラルガーデンや雨水利用など

・「循環の家」を訪れるご家族たちの様子 なつかしい・愉しいという感想

・暮らしの提案を仕事に

山辺さんからは構造と循環に関して

・構造と循環は相反するもの 鉄やコンクリートはエネルギーの塊

・木構造だけが循環している

・森びとの会のメンバーは住まい手に寄り添って仕事をしている

・良質な社会ストックとしての木造建築の実現は、

地域材・国産材をベースに、大工の技術を活かしていくことがポイントとなる

大場さんからは日本の森に関して

・国産材の状況

年間使用量よりも成長量が多い

それでも国産材の使用率は24%(国は50%を目標に掲げています)

戦後に植えられた木が多いが、近年植えられている木はすくない(木の高齢化減少)

・森びとの会のメンバーは、明日を考え、住まい手とともに植林をしているところが多い

・森の循環は三世代100年単位で明日を考え取り組むこと

その他いろいろやりとりがありましたが、時間切れとなってしまいました。

明日のことを考えながらモノをつくる

モノをつくりながら生活のコトを考える

植久さんのまとめで、第1回の森びと建築塾は終了しました。

なおパネルディスカッションの様子は こちら でご覧いただけます。

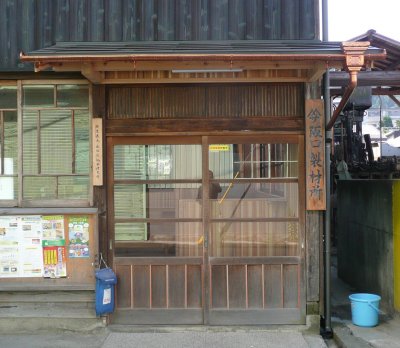

外観。シンプルな切妻屋根です。

外観。シンプルな切妻屋根です。 浜中社長から簡単な説明。

浜中社長から簡単な説明。 リビングに続く和室。

リビングに続く和室。 現在事務所として使っている2階の吹き抜けから。

現在事務所として使っている2階の吹き抜けから。 最後は、日本バウビオロギー研究会のメンバーからお話がありました。

最後は、日本バウビオロギー研究会のメンバーからお話がありました。