建築家 宮坂公啓さんが講義をされている文化学園大学の講座。

建築家 宮坂公啓さんが講義をされている文化学園大学の講座。

そのひとコマでお話させて頂きました。

今年から受講する学生が増えたようです。

この写真は最後の方ですが、皆さん途中退席することもなく、結構真剣に聞いてくれました。

鯉のぼりアンコー

雨のみちデザイン(WEBマガジン)

無事終了しました。

雨水を使おう!プロジェクト 報告

先週末、土日に行われた「雨水を使おう!プロジェクト」の様子を一部アップいたします。

第1日目

あすと長町応急仮設住宅。

雨水タンクの設置を喜んでいただいた方と共に。

ステンレス製よりも樹脂製のほうがカッコいいと言われてしまいました(笑)。

ちなみに設置はほとんどが弊社社員のボランティアで実施。

自社製のみならず他3社のタンクも取り付けました。

とてもよい経験になったようです。

美田園第2応急仮設住宅。

日本水フォーラムさんが連れてきた学生です。

東京みずユースという学生団体で水に関する活動をしています。

パッコンを開くとプロジェクトのシールが見えるようになっています。

第2日目

美田園第1応急仮設住宅。

こちらはたてといが角だったので

角丸ソケットなどを活用して取り付けました。

ひとまず集会場に2ヶ所。

屋根が大きいのでそこそこ溜まるかもしれません。

日本水フォーラムさんが記録の写真と取られています。

他の3ヶ所と比べると戸数の少ない美田園第3応急仮設住宅。

子どもたちは興味津々。雨を楽しんでくれそうです。

信楽くんという雨水利用商品で協力を頂いている重蔵窯さんから格安で信楽焼の壺をご提供いただきました。

なかなか風情のある仕上がりです。

それぞれの応急仮設住宅で、雨を活かす生活を楽しんでいただけると嬉しいですね。

あすと長町応急仮設住宅に雨水タンク設置しました

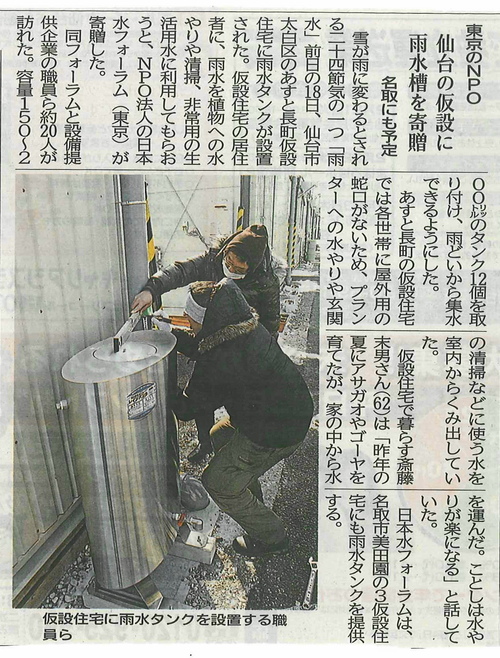

2/19の河北新報朝刊で取り上げて頂きました。

2/19の河北新報朝刊で取り上げて頂きました。

地元紙はこうした活動への反応が早く有難いですね。

4社の雨水タンクを設置したんですが、何故か弊社の製品に。

施工はボランティアで参加してもらった㈱吉岡の社員2名です。

あすと長町仮設住宅運営委員会奮闘日記でも取り上げて頂きました。

こちら をご覧下さい。

*主催者である日本水フォーラムさん及び私も少しだけ取り上げて頂きました

応急仮設住宅で生活される皆さんに、雨水が少しでもお役に立てたらと思います。

応急仮設住宅の雨水利用

あすと長町の応急仮設住宅に来ています。

あすと長町の応急仮設住宅に来ています。

今回は雨水タンクの設置。

作業と同時に集会場では、日本水フォーラムさんからのお話があります。 地元のTV取材も2社入りました。

地元のTV取材も2社入りました。 会長の挨拶。

会長の挨拶。

緑のカーテンの水やりの苦労話がありました。 日本水フォーラムの浅井さんからは世界の水事情。

日本水フォーラムの浅井さんからは世界の水事情。

日本水フォーラムの仕事についてのお話がありました。 松村さんからは打ち水大作戦のお話。

松村さんからは打ち水大作戦のお話。

あすと長町でも打ち水をやろうという話になりそうです。

浅井さんと松村さんの間で私も少しだけ雨のみちのお話をさせて頂きました。

雨といがつけられる前は、屋根から落ちる雨を集めていた方もありました。

少しでも多くの方に雨を活かす生活をしていただければと思います。

美田園第2・第3仮設住宅にパッコンつけました

あすと長町仮設住宅にレインバンク設置

日本水フォーラムさんから

あつまった義援金(海外からが多いようです)で

水に関する支援をしたいというお話をいただき

まずは1台設置させていただきました。

既に雪は止んでいましたが

2日前から降った雪が屋根に積もっているため、

早速、雨を溜めることができました。

2月18日(土)にあと10台ほど取り付けてくる予定です。