お金の弊害にどう対抗するか

ナリワイをつくる

WORK RULES!

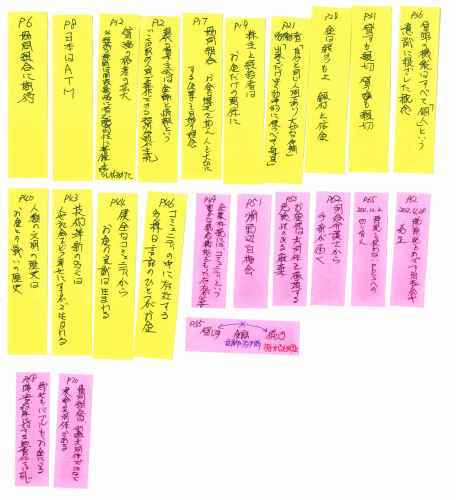

今後の経営の考え方に活かしていきたいと思います。

ゆっくり、いそげ

火花

上映会を見据えて

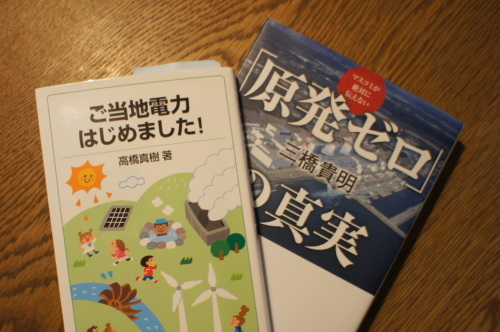

映画「日本と原発」の上映会を前に、いろいろ考えてみたいと思っています。

私たちがいかに大切なことを他人任せにしてきてしまったか。

この2冊にから改めて感じたことです。

この2冊にから改めて感じたことです。

21世紀の資本

読書の日曜日

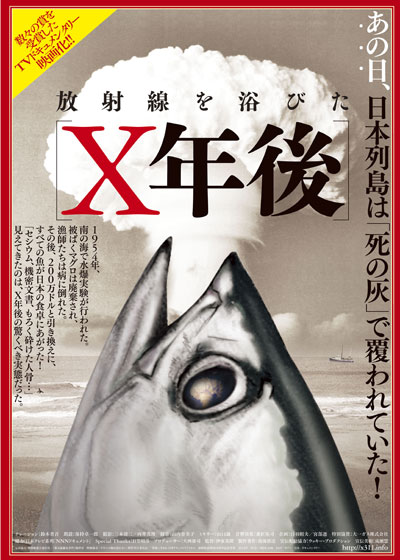

放射線を浴びたX年後

3月21日にグリーンイメージ国際環境映像祭に行ってきました。

3本見た映像の中で一番印象に残ったものを紹介します。

~放射線を浴びた~X年後

1954年のビキニ環礁で行われた水爆実験を追ったもの。

一連の出来事に対する葬り去り方。

被害を受けた方のあきらめ感。受け入れざるをえない状況。

被害を受けた方のあきらめ感。受け入れざるをえない状況。

数は少ないですが、今後も自主上映が行われるようです。

ぜひご覧ください。

ぜひご覧ください。