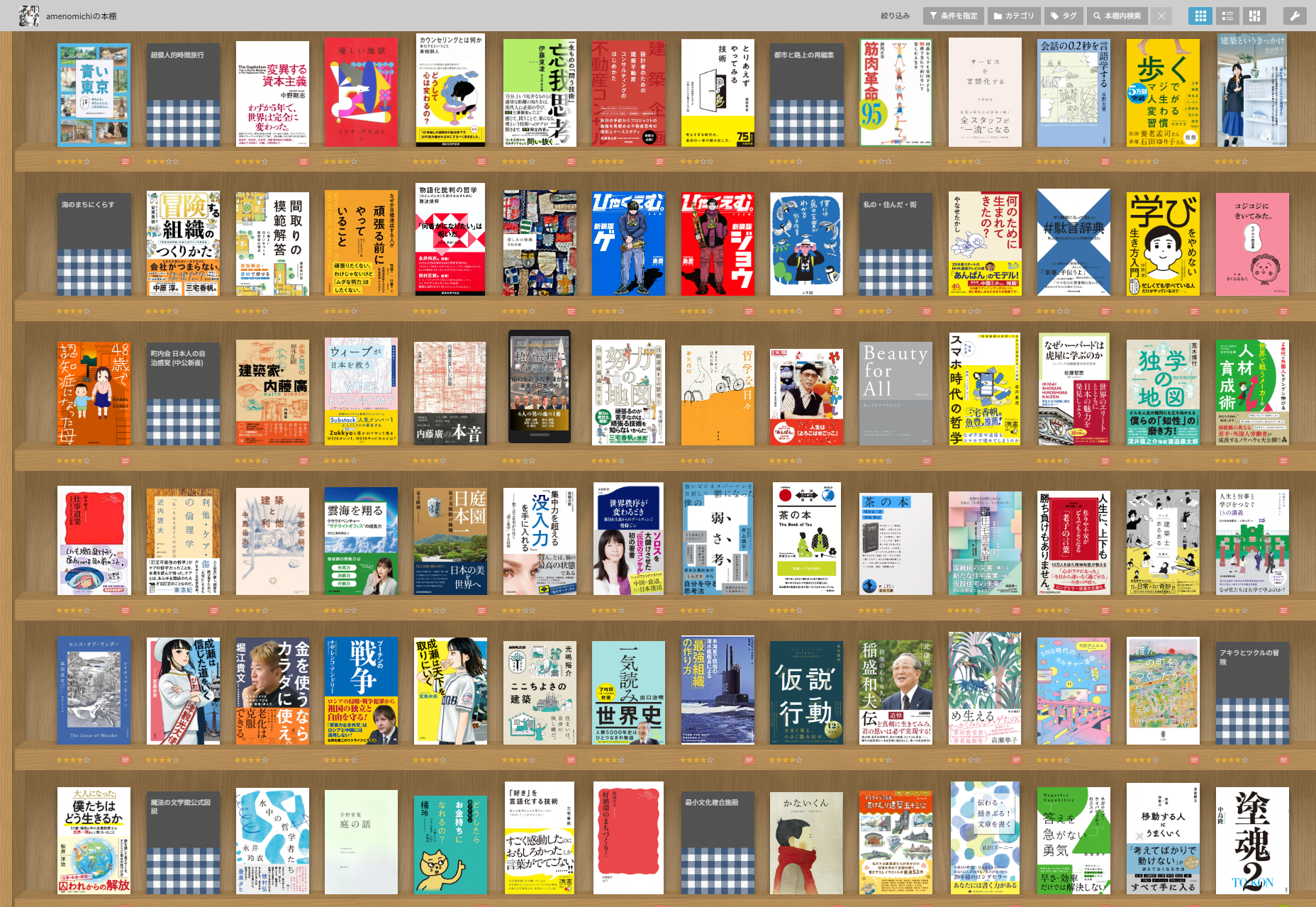

1番下段の 庭の話 から 青い東京 まで

読了した本が74冊 例年よりちょっと多めかな

これ以外に積読本も多数あります

ここ数年は哲学的なものを手に取る機会が多い

私が参加している読書会でもその傾向があります

日本の経済についてもいろいろ考える1年だったように思います

特にインフレ経済に慣れていないことを自覚しました

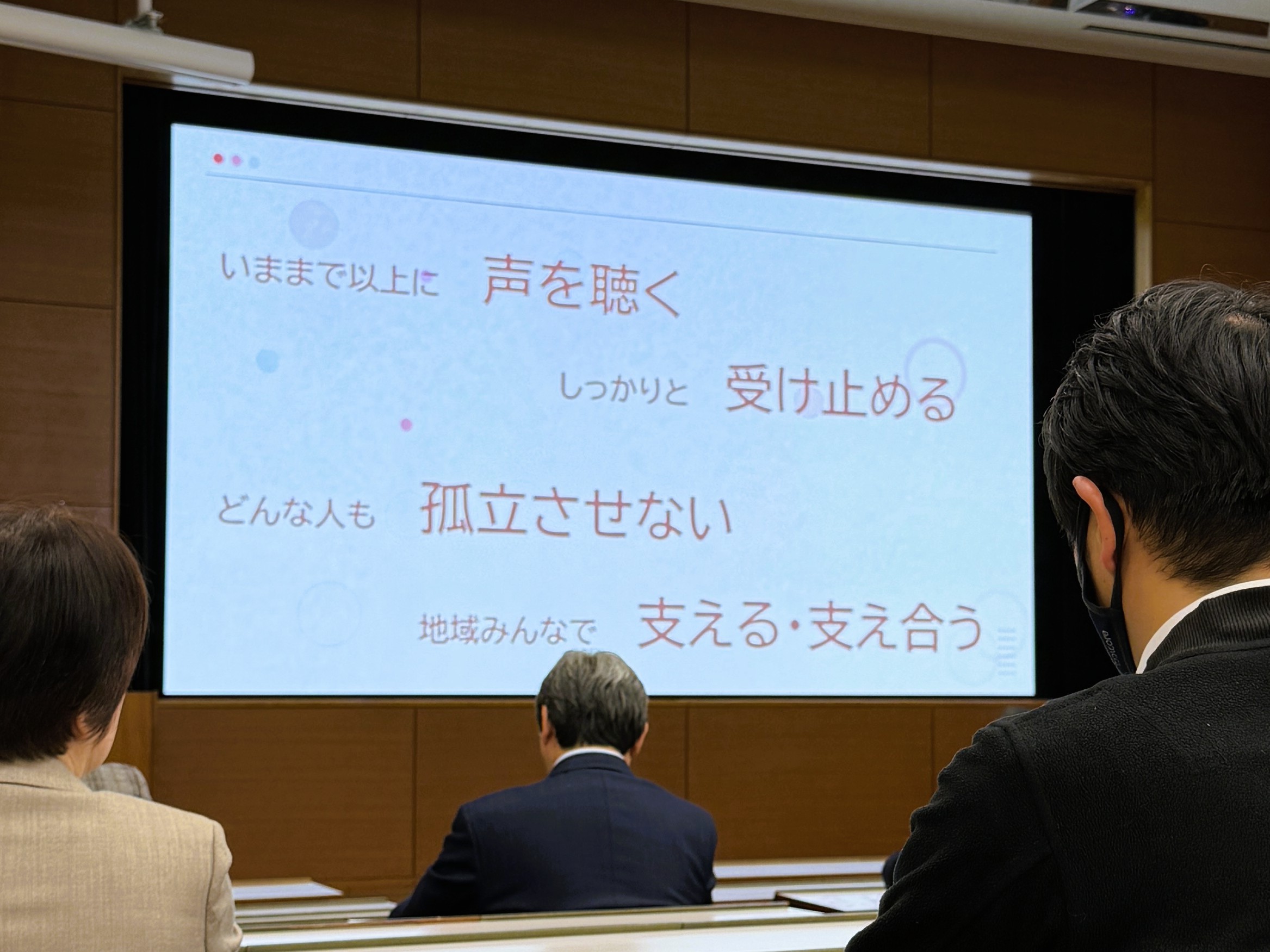

Beauty for ALL

美しさは誰のもとにもある お金でしか得られないものではない

歩く

靴を3足購入 ほぼその靴しか履かなくなりました

父がこの本を購入して読んでいることにビックリ

歩けることって大切ですね

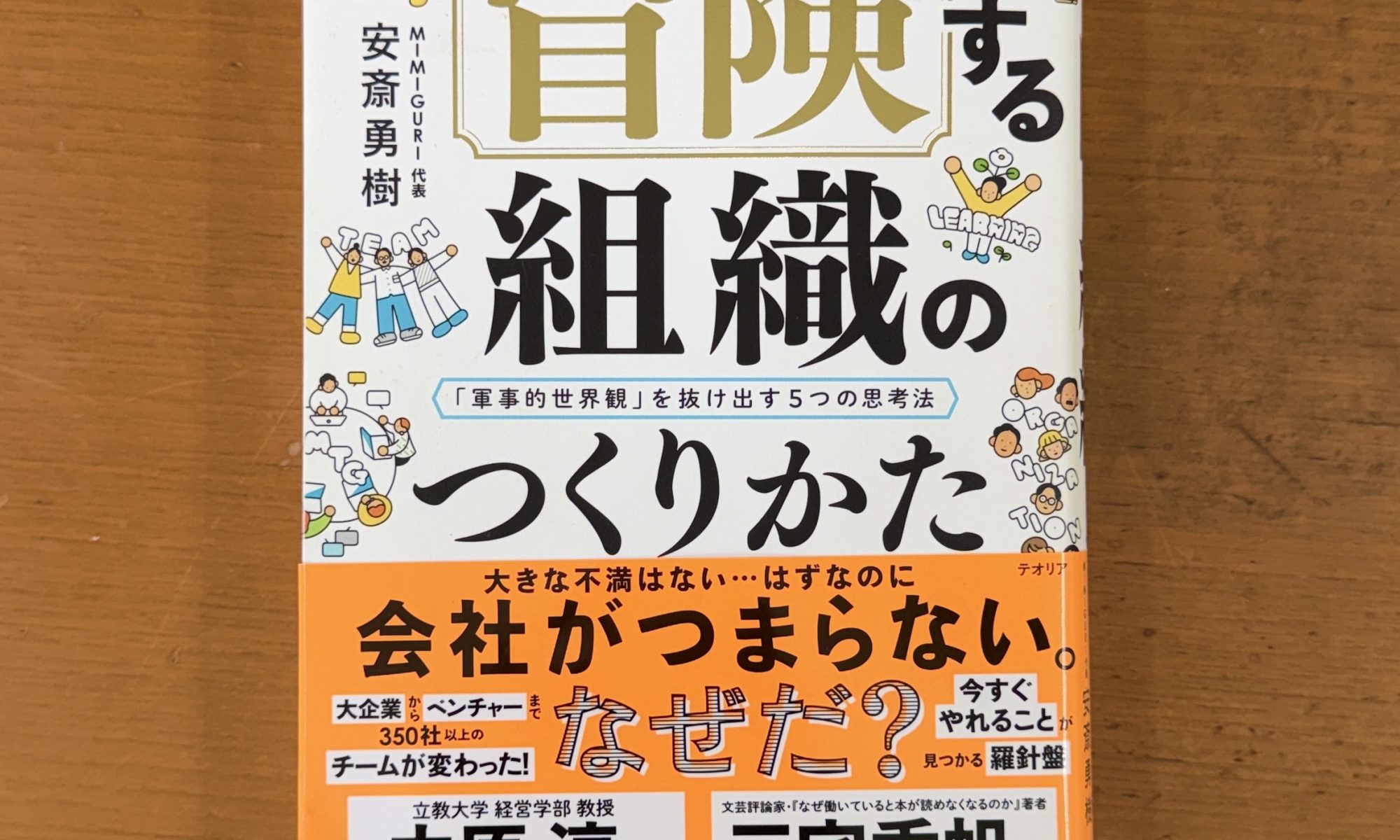

冒険する組織

多様で答えのない社会では一步踏み出すことが大切

Good Job よりも Nice Try が求められています

カウンセリングとは何か

作戦会議:生活を回復するための科学的営み

冒険:人生のある時期を過去にする文学的な営み

近代の根源的なさみしさの中で

正直に、率直に、本当の話をすることを試み続ける場所

自由に自分らしく生きるってなかなか難しい

だからこそ一人ひとりをキャリアを大切に考えたい

今年もどのような本に出会い、考えや行動が変化するか楽しみです

昨年7月に収録し、12月に

昨年7月に収録し、12月に