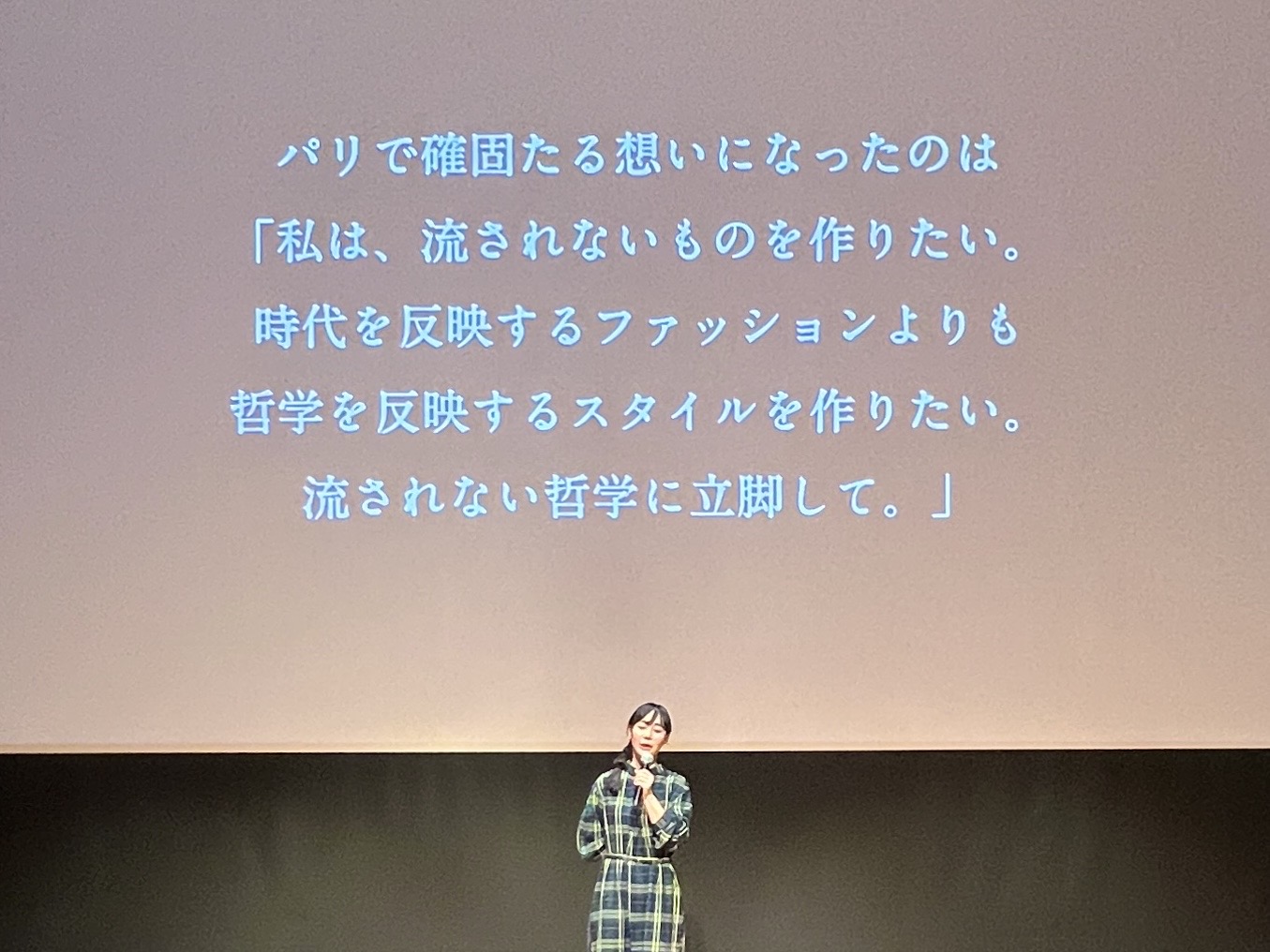

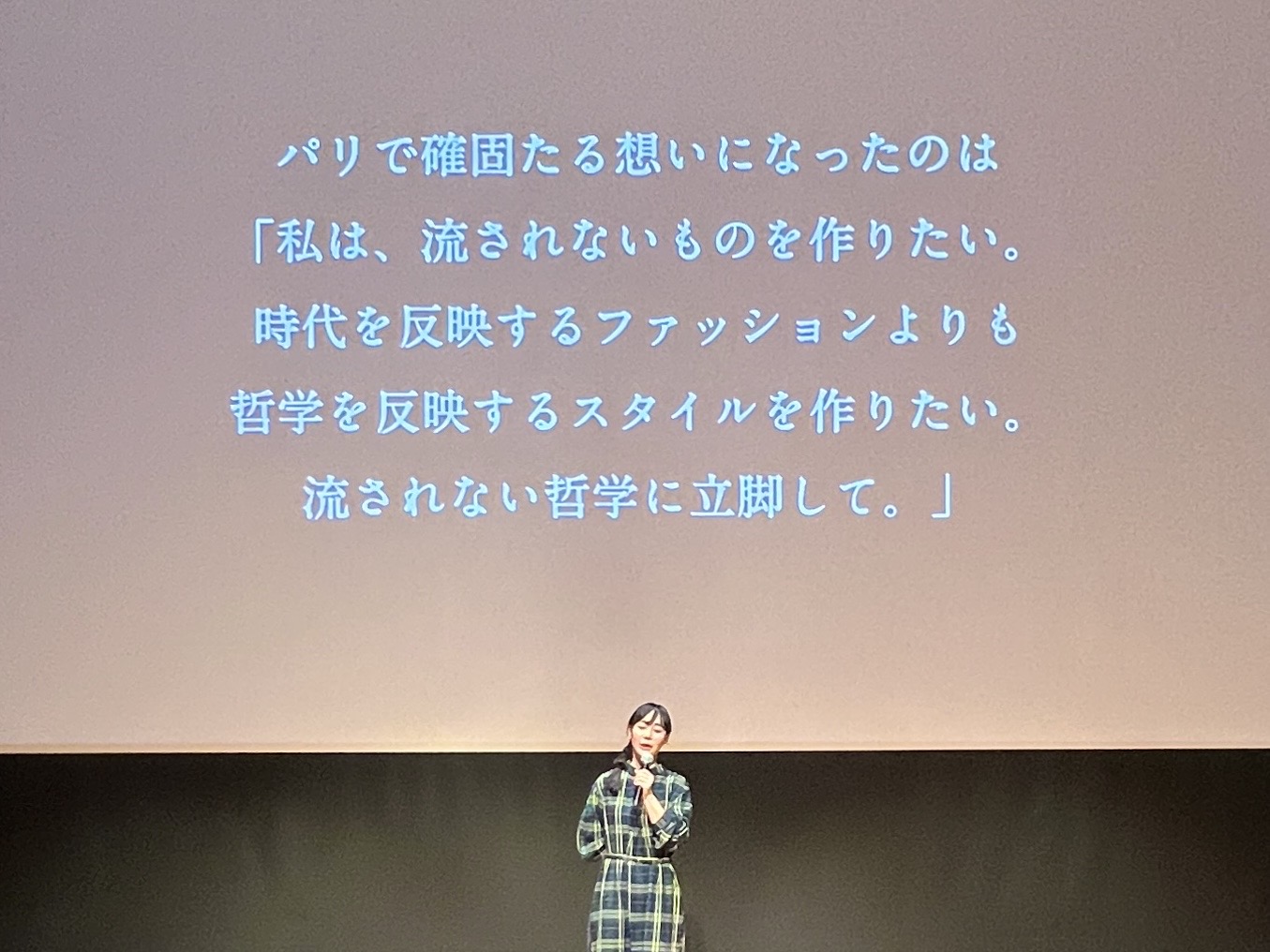

哲学を反映するスタイル

哲学を反映するスタイル

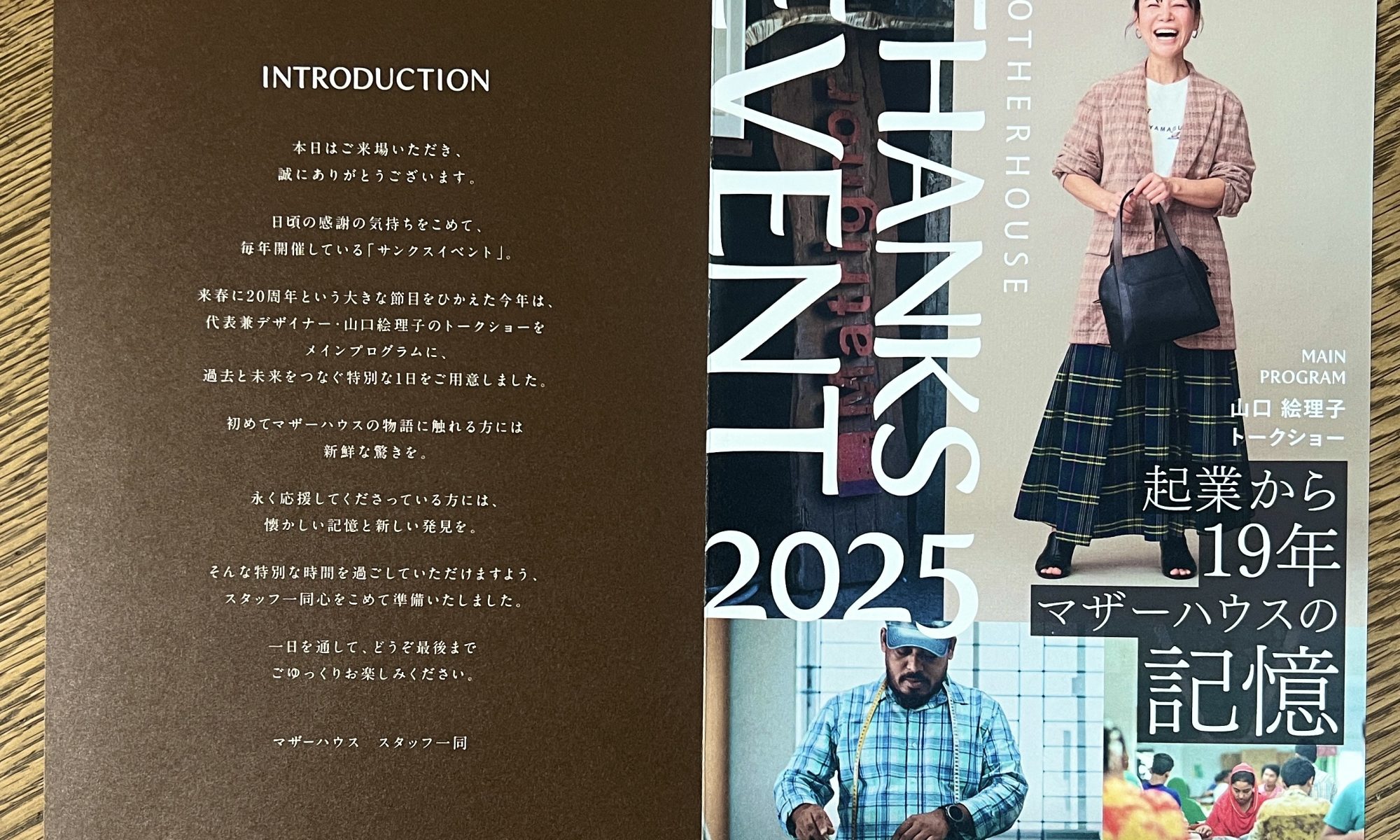

MOTHER HOUSEのTHANKS EVENTに参加してきました

起業から19年 マザーハウスの記憶

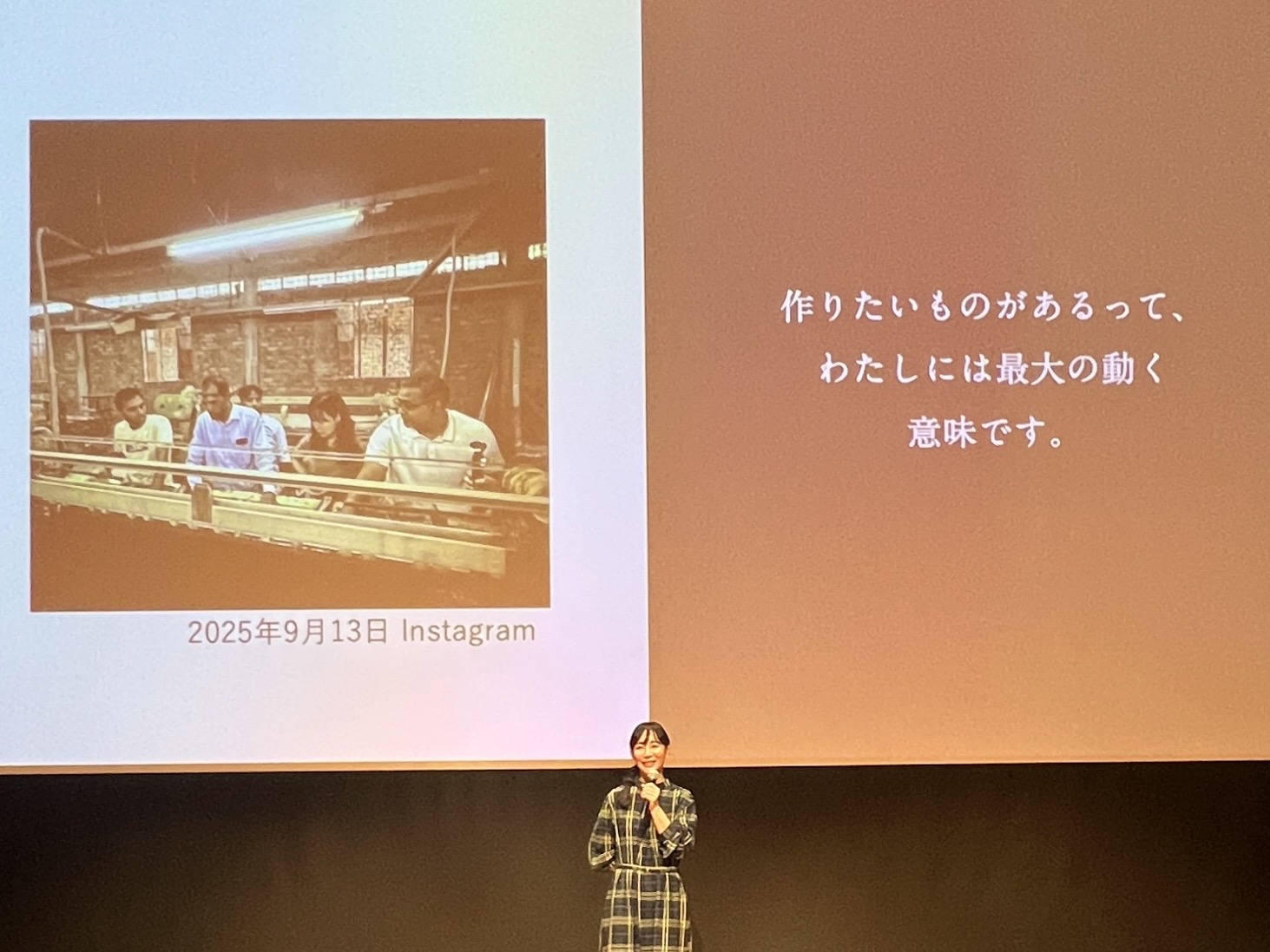

代表の山口絵里子さんが自身の日記を振り返りながらのお話

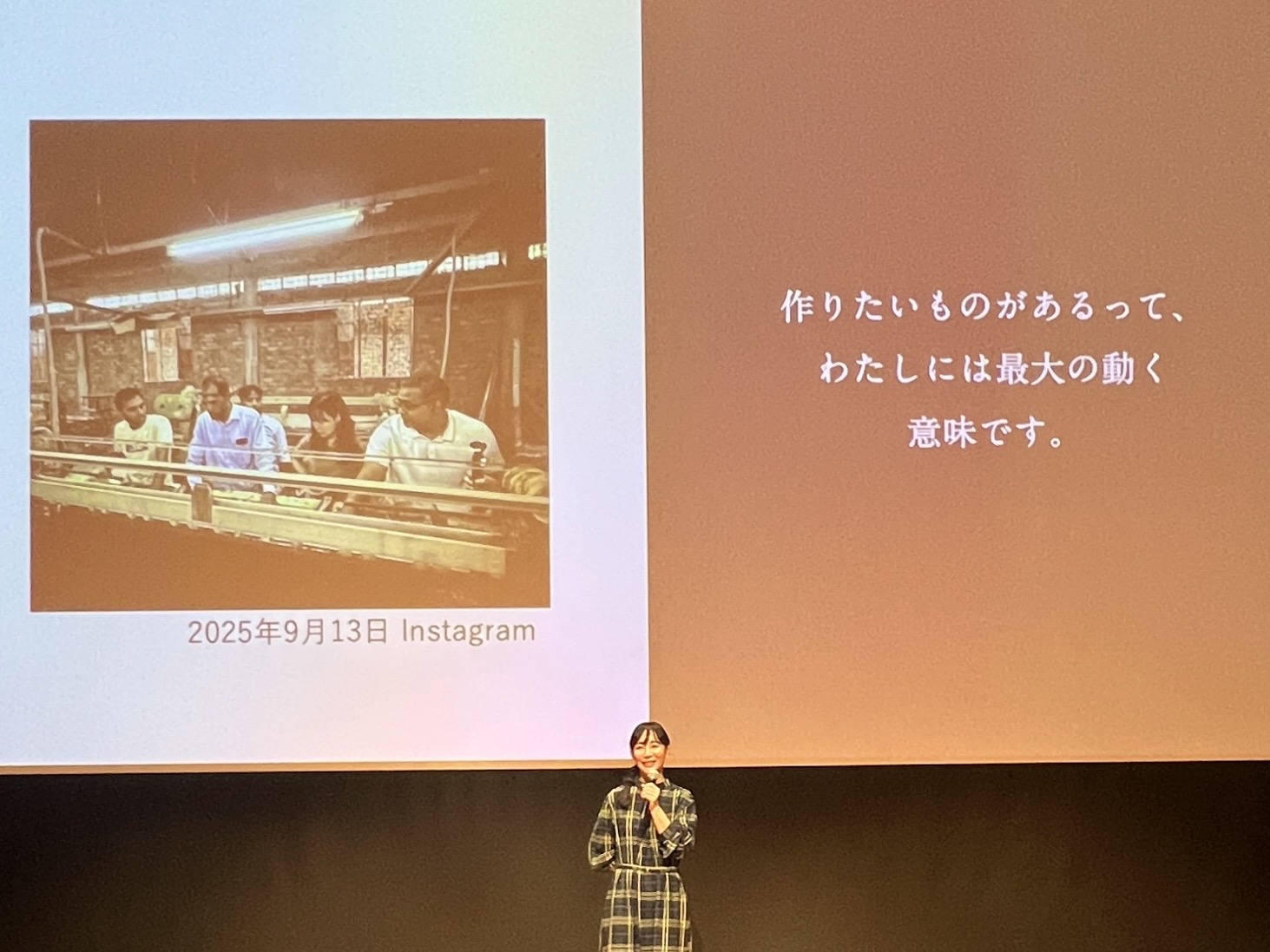

動く意味は、作りたいものがあること

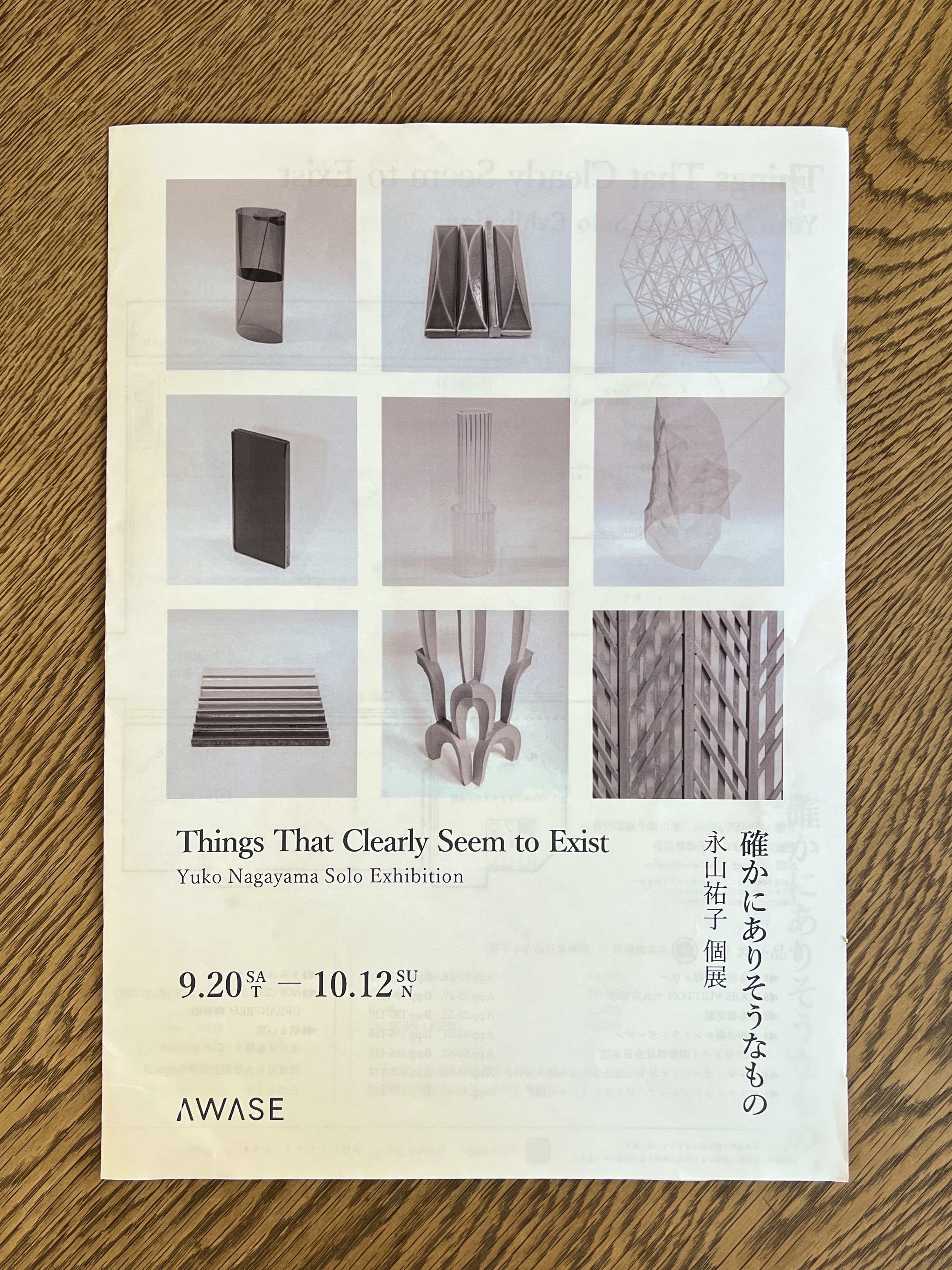

新たな素材に取り組んでいる様子です

来春、楽しみだな

素材にまつわるお話も興味深いものがありました

天然素材にしか感じられない意思がある

それを素直に形にしていく

そんなお話だったかと思います

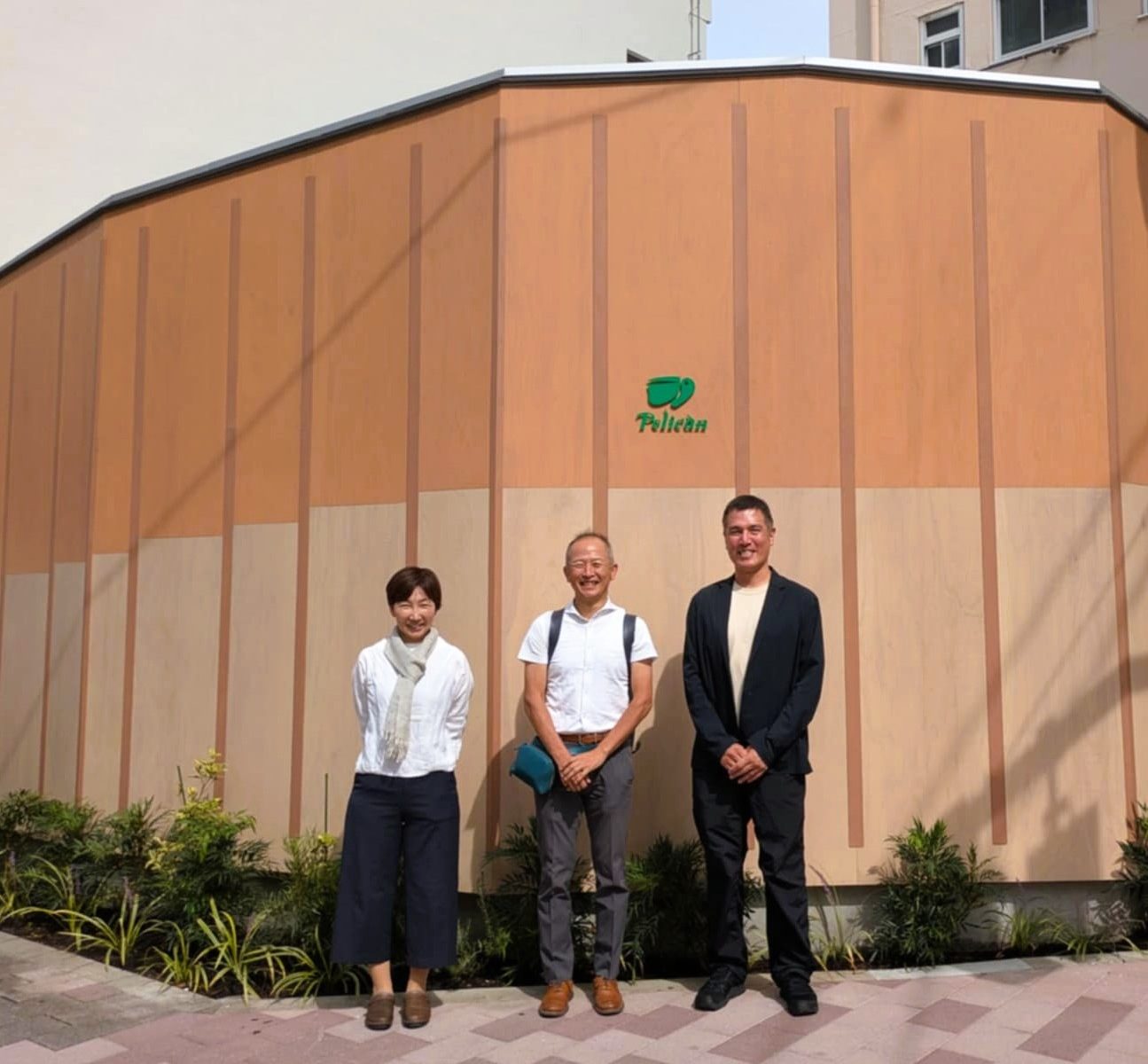

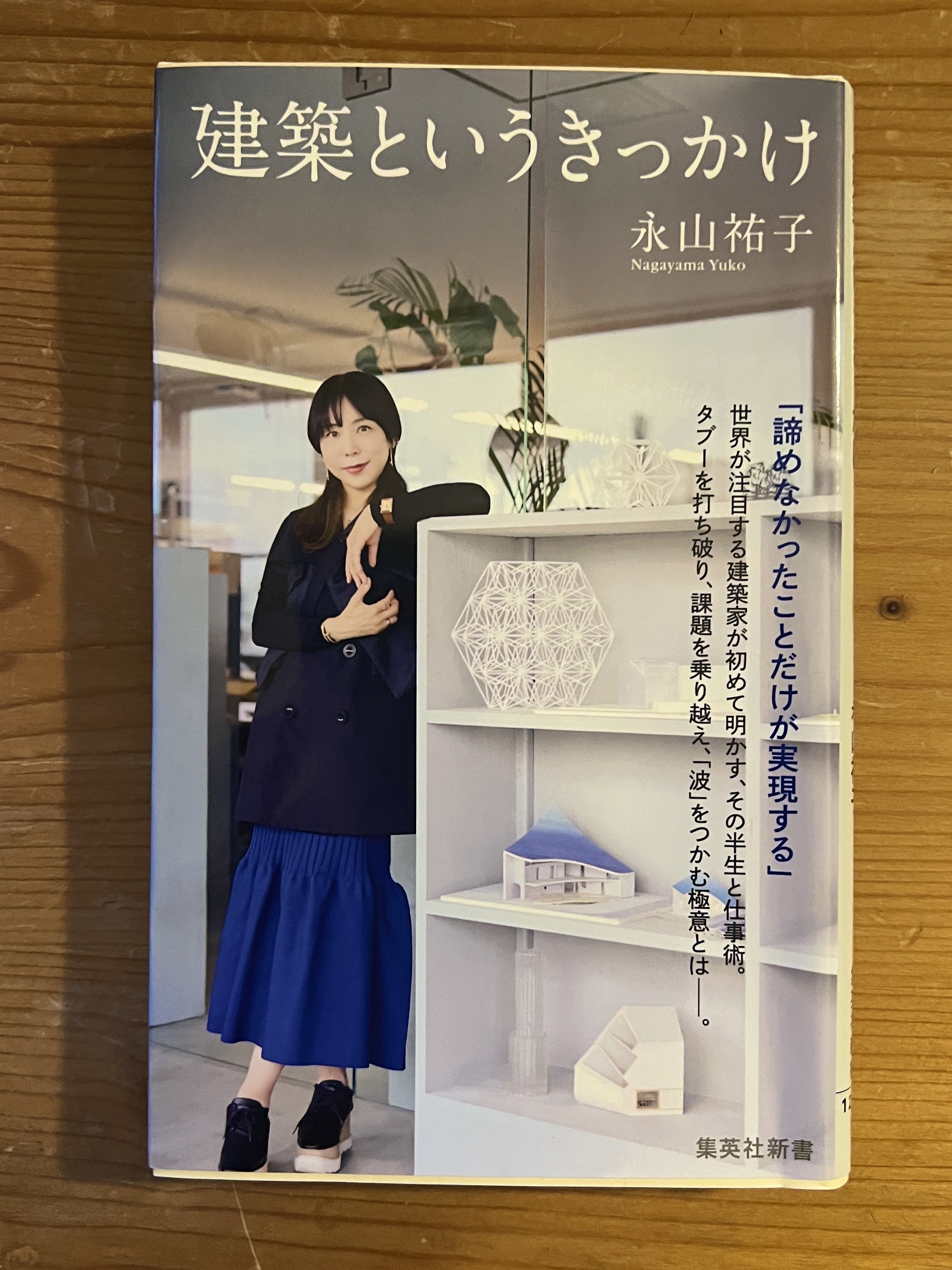

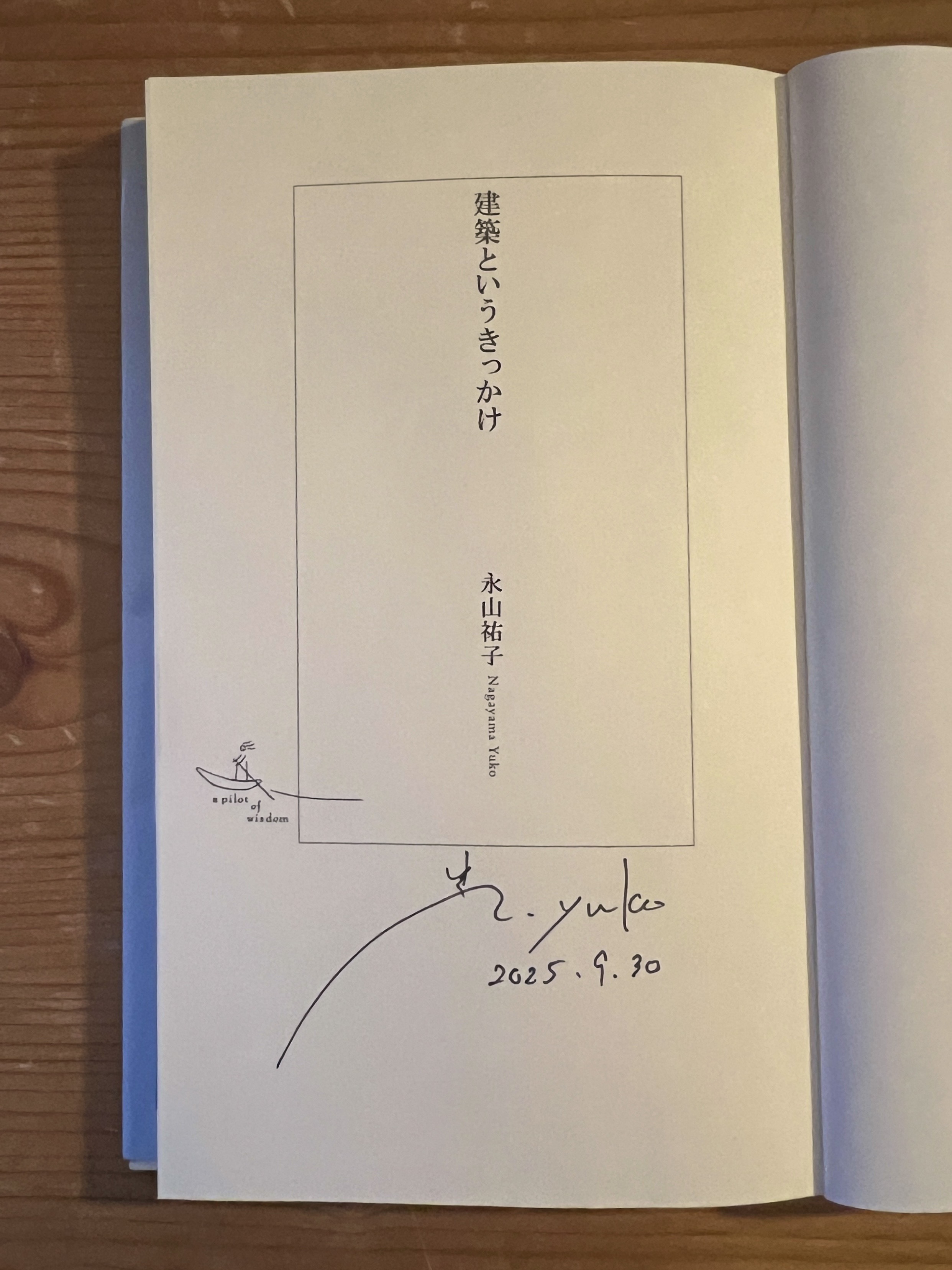

その後、最後の一品店へ 藤森照信さんの設計です

たまたま、元池袋支店の担当者に声をかけられ・・・

ついつい e. のシャツを購入

隣の本店では少しだけ山口絵里子さんとお話する機会がありました

・六本木で偶然お会いした話

・素材の話

・マトリゴール新工場の話 o+hで話が再開しているようです

・家族の話 etc

MOTHER HOUSEに初めて行ったのはおそらく2008年11月

創業から2年半後ですね

ここまで定点観測している異業種の経営者は彼女くらいかも

その後、もう一度メイン会場へ

また別の元池袋支店スタッフから声をかけられ

ERIKO YAMAGUCHIの秋冬アパレルを紹介され

パターナーにまで挨拶され・・・こちらも購入しちゃいました

池袋にERIKO YAMAGUCHIがなくなってしまい

また復活してほしいなと思います

すぐとなりで行われていた

マザーハウスの未来をつくるnightへ

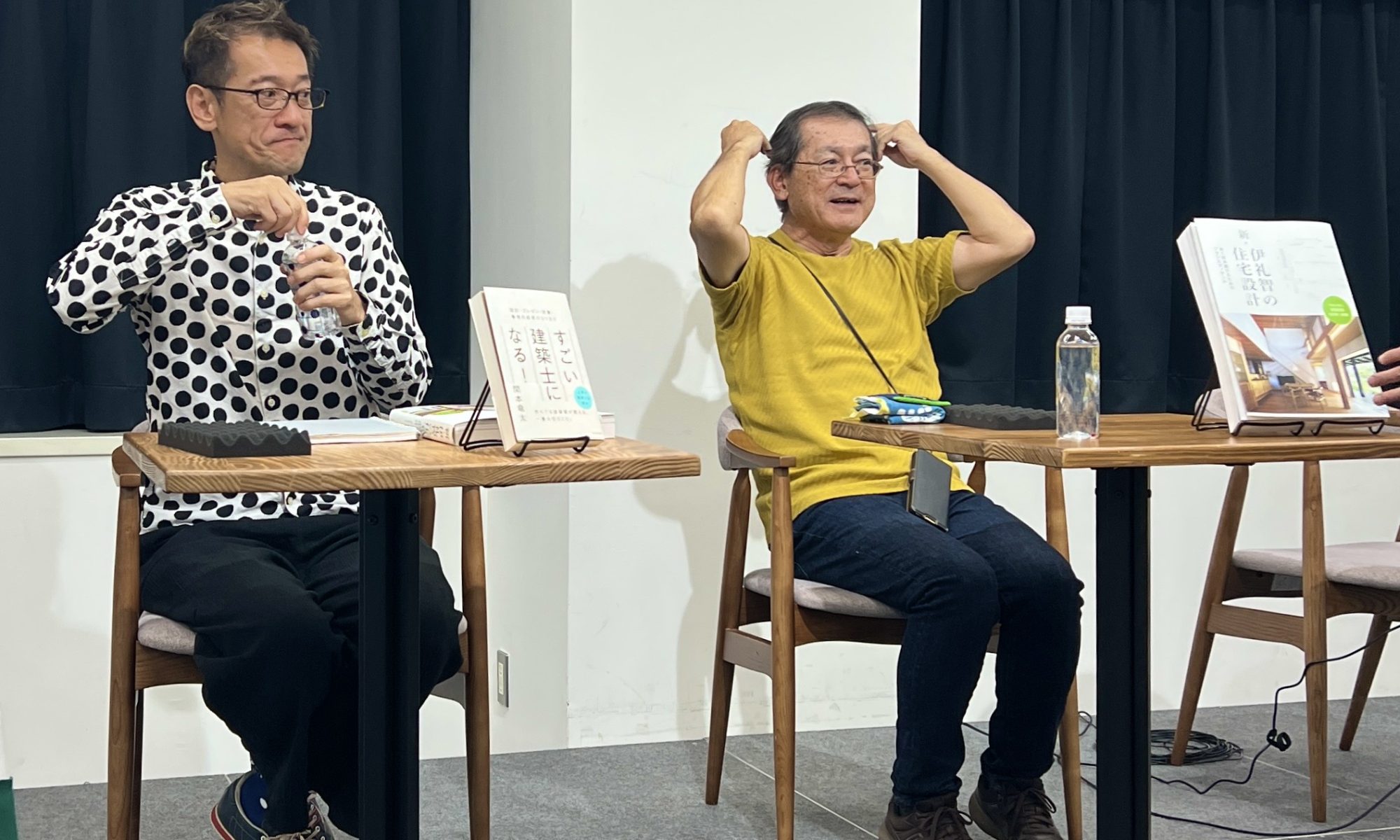

選ばれたスタッフが提出した印象に残った写真をベースに山崎副社長とやりとり

牛留さんは池袋支店からネパールに自らの希望で異動

自ら考え、チャレンジしていくお話は皆さんの印象に残ったことと思います

最後はファンミーティング

テーブルごとに5名のファンが集まり、自己紹介

常連店はどこかから会話が始まります

上のパネルは

役職名前のパネルに正解の写真シールを貼るというもの

とても詳しい方がいたおかげで全問正解でした

*私は最上列の3名しかわからなかった・・・

山崎副社長やジュエリーチーフマネージャーの矢野さんなど

皆さんとも色々とお話ができました

こうしてお客様とリアルに会って話ができる喜びは

屋根コンの授賞式にも似た感覚なのかもしれません

お客様とリアルに会って話をするって大切ですね

MOTHER HOUSE

THANKS EVENT 2025

哲学を反映するスタイル

哲学を反映するスタイル